Quels mondes nouveaux la révolution numérique a-t-elle ouverts ? Quels terrains neufs pour notre imagination ? Comment repenser les notions d’auteur et d’originalité à l’heure où les programmes informatiques endossent volontiers le rôle de créateurs, générant des œuvres sans support physique, parfois en toute autonomie, sans qu’une main humaine n’intervienne ? Il s’agit là de quelques questions qui traversent l’exposition “En d’infinies variations” présentée au Centre culturel canadien, à Paris.

Parmi les thèmes abordés, celui de l’identité, d’abord, se voit traiter sous l’angle du contrôle et de l’effacement. Chun Hua Catherine Dong, avec sa série Skin Deep (2019), détourne le format des photographies d’identité, avec leur cadrage serré et frontal. Seulement, les visages sont ici entièrement masqués d’étoffes de soie, dont les décors ornementaux se confondent avec ceux de l’arrière-plan. Par ce geste simple, l’artiste, d’origine chinoise, entend attirer l’attention sur la culture de la honte, très prégnante en Extrême-Orient et largement cultivée par les autorités pour mieux contrôler les foules. Ce qu’elle exprime, c’est la manière dont le sujet, l’individu, se fond littéralement dans le décor. Seule échappatoire, le rêve, la fantasmagorie, ici mis en branle grâce à une application mobile, téléchargeable à l’entrée de l’exposition et qui, en positionnant l’écran de son smartphone devant chaque photographie, permet d’animer les motifs qui dissimulent les visages. Ce même couvrement des figures se retrouve plus loin dans le travail de Caroline Monnet, dont la série de portraits masqués (Fragment, 2019) emprunte à la fois à l’esthétique graphique des QR codes et aux motifs traditionnels des Algonquins, peuple autochtone du Québec occdiental. Là encore, la démarche se veut critique et politique, manière de mettre à jour les marques indélébiles laissées par la colonisation sur cette terre ancestrale. Mais là encore, on pourra regretter que l’usage du numérique demeure anecdotique et se limite à des effets de filtres ou d’ornement.

La tension entre tradition et rénovation des mythes populaires traverse de nombreuses autres œuvres présentées dans l’exposition. Chez Oli Sorenson, par exemple, l’esthétique naïve et hyper-pixélisée des premiers jeux d’arcade se retrouve à la fois actualisée et ringardisée, tant dans ses motifs que dans son support. La carte SIM et la puce électronique ont en effet remplacé Pacman et les logos des années 1980 ; dans le même temps, et à rebours, l’artiste les déploie sur de grandes tapisseries, qu’il réalise en utilisant l’une des plus anciennes techniques industrielles, celle du métier à tisser Jacquard. La question est ici de savoir où positionner le curseur de la modernité. À l’invention des machines automatisées ou bien à celle des programmes informatiques ? Du point de vue de l’artiste, tout semble déjà désuet, relégué à vitesse grand V dans le registre de la nostalgie par un monde qui surexploite et use autant ses ressources que son imagerie.

Invoquant elle aussi l’imaginaire des jeux vidéo et de la science-fiction, quoique résolument plus actuelle dans son esthétique, l’œuvre de Salomé Chatriot se caractérise surtout par un usage plus poussé des outils informatiques. Le diptyque vidéo qu’elle présente (Breathing Patterns, 2023) est ainsi généré à partir de l’enregistrement de son souffle, capté lors de l’une de ses performances par le biais d’un appareil médical et qu’un programme a par la suite traduit visuellement en d’étranges inflorescences, dont les déploiements et les palpitations organiques, presque charnels, contrastent avec l’aspect synthétique des surfaces chromées. En contrepoint de ses réalisations cent pour cent virtuelles, Idol (2023), une peinture à l’émail sur aluminium, démontre comment l’humain et la machine peuvent collaborer. La figure représentée, sorte de nouvelle déité féminine, est certes créée numériquement en 3D, mais l’ordinateur n’est ici qu’un outil, un espace d’expérimentation où esquisser de nouvelles formes. L’aspect final de l’œuvre reste le fruit de la volonté et du savoir-faire de l’artiste.

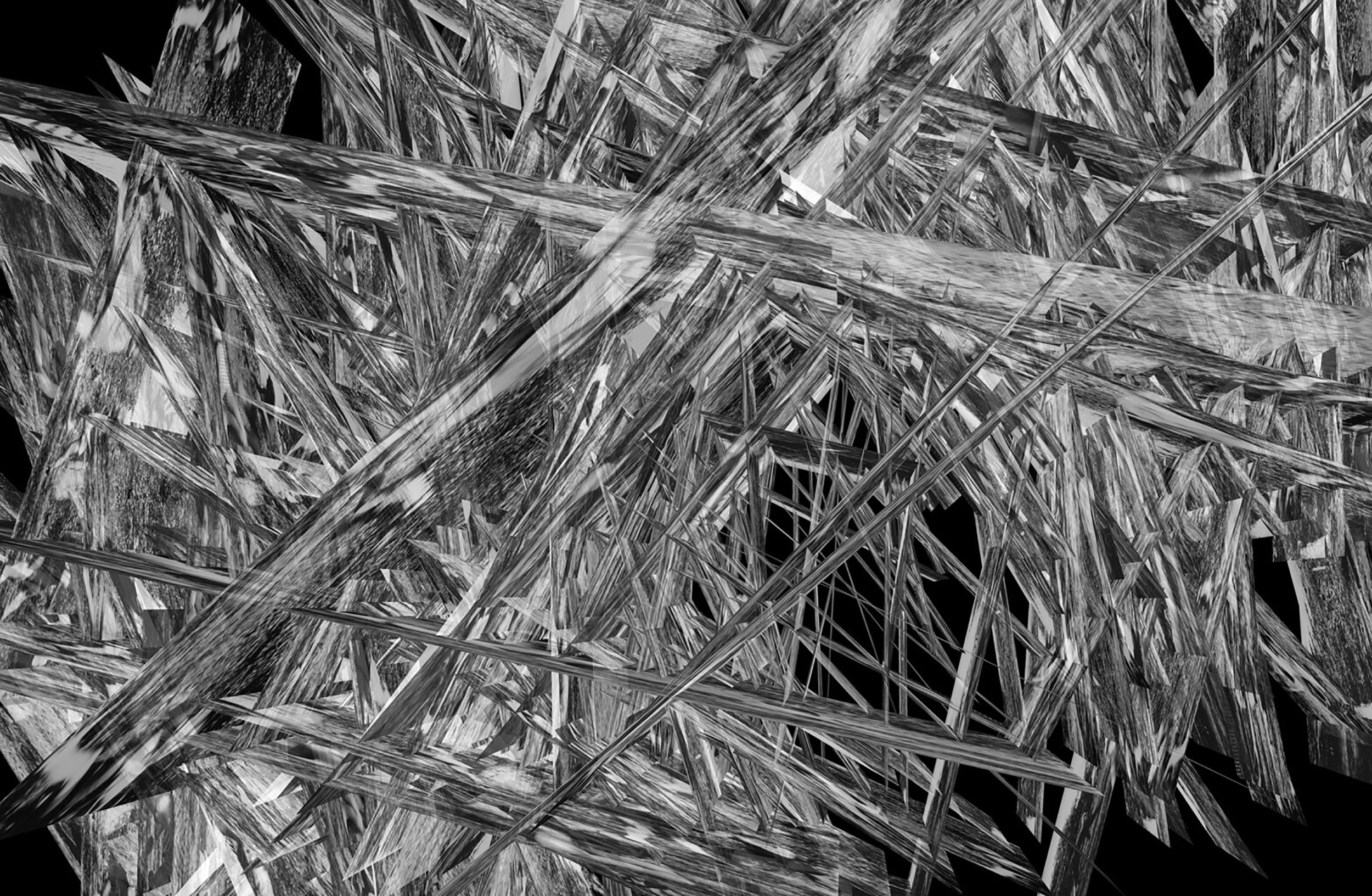

Sur ce point, la série présentée par George Magrady paraît plus radicale. Foin du mélange des genres, on entre ici de plain-pied dans la catégorie de l’art génératif, c’est-à-dire que la conception de l’œuvre est entièrement déléguée à un logiciel. Les motifs et les compositions de ses grands panneaux lenticulaires (Anamorph-Lattice, 2020-2022) sont en effet le résultat sans correction d’un traitement informatique, obtenu par déformation de photographies prises en Hongrie dans les années 1940. Au fond, qu’importe la nature du corpus, car une fois traitée, l’information nous devient illisible. Le programme, qui pourrait à lui seul signer son œuvre, ne se soucie ni de cohérence, ni de son public. Il se contente de faire ce pourquoi il a été conçu. On peut dès lors se demander : générer, est-ce créer ? Et inversement. Vers la fin du parcours, l’installation interactive du duo Christa Sommerer et Laurent Mignonneau pose à peu près le même problème. L’œuvre consiste en la projection d’une captation en direct de nous-même et de l’espace où l’on se trouve ; lorsque l’on bouge, un essaim de mouches virtuelles vient s’agglutiner à notre double ; que l’on s‘immobilise et elles s’envolent. Nous voilà donc dans l’œuvre, générant par notre comportement la réaction du programme. C’est malin, quoi qu’un peu gadget, et il est vrai que de se voir à l’écran harcelé par ces insectes plus vrais que nature procure une étrange sensation.

Au milieu de ces propositions variées, et hétérogènes il faut l’admettre, deux artistes se distinguent, tous deux dans le domaine de la vidéo. Nicolas Baier, tout d’abord, avec notamment son court métrage Vases communicants (2022), qui, par sa poésie, sa forte dimension narrative et immersive, ainsi que son mode de production (il n’a pas été filmé mais généré à partir d’une modélisation du studio de l’artiste servant de décor), synthétisent de nombreuses réflexions sur la frontière ténue entre réalité et monde virtuel, sur un mode onirique quelque peu inquiet, certes, mais surtout attentif à toutes les sensations, et partant, pleinement convaincant. Plus pessimiste, l’œuvre de Timothy Thomasson, étrangement intitulée I’m feeling Lucky (2023), fait quant à elle remonter les sentiments de solitude et d’acédie qui imprègnent nombre de nos usages du numérique. Dans cette animation procédurale, un paysage 3D est généré en temps réel par un ordinateur, puis peuplée de silhouettes tout droit sorties de Google Street View. Retravaillées et transformées en figures tridimensionnelles, celles-ci errent sans but, doubles anonymes et incapables d’interactions, perdues dans le vague d’un espace sans histoire, ni bornes. .

L’exposition “En d’infinies variations” ouvre ainsi de nombreuses pistes de réflexion sur notre rapport aux outils numériques, sur les opportunités nouvelles qu’ils offrent en matière de création, mais aussi sur les modalités de diffusion de ces œuvres d’un genre nouveau. Concernant ce dernier point, les propositions ne se départissent jamais vraiment de la nécessité de présenter « quelque chose » au public, c’est-à-dire un objet, une projection dans notre monde de ce que les programmes ont conçu ou aider à concevoir. Ainsi les sculptures de Nicolas Sassoon, assemblages de pierres volcaniques et d’écrans LCD, illustrent parfaitement cette hybridation nécessaire entre deux registres souvent opposés à tort. Disons : il faut encore qu’il y ait une source et un vecteur. Comme un rappel de ce que la virtualité doit au réel. •

Exposition “En d’infinies variations”

Jusqu’au 19 avril 2024 at Centre culturel canadien

130, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris

canada-culture.org

Vue de l’exposition “En d’infinies variations”, Centre culturel canadien, Paris, 2023-2024. Photo : Vincent Royer, OpenUp/Studio, Centre culturel canadien.

Vue de l’exposition “En d’infinies variations”, Centre culturel canadien, Paris, 2023-2024. Photo : Vincent Royer, OpenUp/Studio, Centre culturel canadien.

Nicolas Sassoon, The Prophets (Tanaga 1), 2019. Courtesy de l’artiste et du Centre culturel canadien. Photo : Rectangle.be.

Vue de l’exposition “En d’infinies variations”, Centre culturel canadien, Paris, 2023-2024. Photo : Vincent Royer, OpenUp/Studio, Centre culturel canadien.

George Legrady, Anamorph Lattice 1, 2020-2022. Courtesy de l’artiste et du Centre culturel canadien.

Vue de l’exposition “En d’infinies variations”, Centre culturel canadien, Paris, 2023-2024. Photo : Vincent Royer, OpenUp/Studio, Centre culturel canadien.

Chun Hua Catherine Dong, Skin Deep, 2014-2020, photographie avec composante de réalité augmentée. Courtesy de l’artiste et du Centre culturel canadien.