À l’occasion de son quinzième anniversaire, le Centre Pompidou-Metz initie une collaboration inédite avec le musée du Louvre sous le commissariat de Donatien Grau, conseiller pour les programmes contemporains de l’institution, et Chiara Parisi, directrice du musée messin. Une exposition qui confirme l’importance des maîtres anciens comme référentiels pour bon nombre d’artistes vivants.

La consigne formulée à une centaine de plasticiens est simple : « À partir de l’œuvre de votre choix conservée parmi les collections du musée du Louvre, imaginez sa copie ». De Jeff Koons à Tim Eitel en passant par Nicole Eisenman, tous ont répondu à l’appel, même ceux qui étaient, en premier lieu, dubitatifs quant à la résonance du musée parisien sur leur travail. Mais tous, en définitive, ont quelque chose à énoncer sur le rapport qu’ils entretiennent avec des œuvres qui, malgré eux, les ont accompagnés durant leurs années de formation, réaffirmant le rôle central du Louvre comme lieu où le regard s’instruit et le geste s’aiguise depuis la création du bureau des copistes à son ouverture en 1793. Encore aujourd’hui, il n’est pas rare d’apercevoir, dans les salles des peintures françaises, amateurs, élèves et enseignants de l’École des Beaux-Arts apprendre la technique d’après Charles Le Brun, Georges de La Tour et Théodore Géricault. Une tradition classique qui reste immuable même à l’heure de la reproductibilité numérique.

Que signifie « copier » ? Plagier ? Produire une œuvre sans originalité d’après un chef-d’œuvre ? Est-ce, au pire, une contrefaçon ? Au mieux une simple imitation, un pastiche ? « Copier, c’est assumer sa relation à une autre œuvre, voire à un autre artiste, suivant une explication particulière qui justifie cet acte de ne pas chercher à exister soi-même dans le monde », explique Donatien Grau. Les propositions plastiques réunies questionnent toutes les éventualités possibles et vont de la citation fidèle (Jean-Philippe Delhomme, After Goya, Portrait de la comtesse del Carpio, marquise de la Solana) à la référence discrète (Edgar Sarin, La Mort de la Vierge) jusqu’à une totale réinterprétation du motif (Madeleine Roger-Lacan, Crépuscule du désir). Inspirée de l’architecte vénitien Carlo Scarpa, la scénographie, davantage thématique que chronologique, ne hiérarchise d’aucune façon les pratiques et les médiums présentés.

Dans une alcôve aménagée au centre de l’exposition, on s’étonne de découvrir l’influence insoupçonnée de Jean-Siméon Chardin. L’accrochage associe une Raie auréolée de gloire de Glenn Brown (Lascia Ch’io Pianga (Drill, baby, drill) au halo lumineux du Panier de fraises de Michaël Borremans. D’autres artistes, de manière plus évidente, s’emparent de Delacroix, chef de file de la modernité : Agnès Thurnauer ajoute à La Liberté guidant le peuple (1830), comme en surimpression, les phrases écrites par Monique Wittig pour Guérillères (1969), Bertrand Lavier en reprend les armes pour illustrer la violence de l’épisode historique (Aux armes citoyens) et Djamel Tatah évoque le drame des migrants au moyen de la Jeune Orpheline au cimetière (1823-1824).

La confiance accordée par les commissaires donne lieu à toutes sortes d’expérimentations artistiques : de la peinture sur fourrure pour Claire Tabouret (Le Vœu à l’Amour), des pilules blanches conçues à partir de fragments du Portrait de Juliette Récamier (1800) de David pour Carsten Höller. L’accrochage a la qualité de réunir des peintures inédites, offrant un état des lieux de la production la plus récente. Parmi les pièces maîtresses : Deadname de Dhewadi Hadjab (d’après Marat assassiné de David, 1793) et Le Mur d’Apolonia Sokol (d’après Le Bienheureux Ranieri Rasini délivre les pauvres d’une prison de Florence de Sassetta, vers 1400-1425). Les deux artistes, issus de la jeune génération de peintres figuratifs, ont réussi l’exploit d’imprégner la composition narrative de considérations politiques résolument contemporaines : la transidentité politisée par Paul B. Preciado d’une part et la dénonciation d’une austérité carcérale et ségrégationniste de l’autre.

Mais l’exposition souffre d’une absence criante, celle des peintures et des sculptures du Louvre. Car peut-on appréhender les copies sans les originales auxquelles elles se référent ? À défaut de pouvoir présenter les artistes contemporains dans les collections du musée parisien — tel que pensé par Thomas Lévy-Lasne et Nicolas Gausserand pour le joyeux Jour des peintres au musée d’Orsay le 19 septembre 2024 —, peut-être aurait-il valu proposer, dans l’emplacement alloué au cartel, une reproduction miniature de l’œuvre copiée pour accompagner au mieux un public non initié. Mais ce manque était, en partie, compensé par le généreux catalogue d’exposition pour lequel chacun des cent artistes a écrit un texte qui constitue une porte d’entrée privilégiée vers leur monde visuel nourri de l’histoire de l’art contenue au Louvre, le « grand livre dans lequel [ils avaient appris] à lire », selon la formule de Cézanne. •

Exposition « Copistes »

Commissariat : Donatien Grau et Chiara Parisi

Jusqu’au 2 février 2026 au Centre Pompidou-Metz

1, parvis des Droits-de-l’Homme – 57020 Metz

centrepompidou-metz.fr

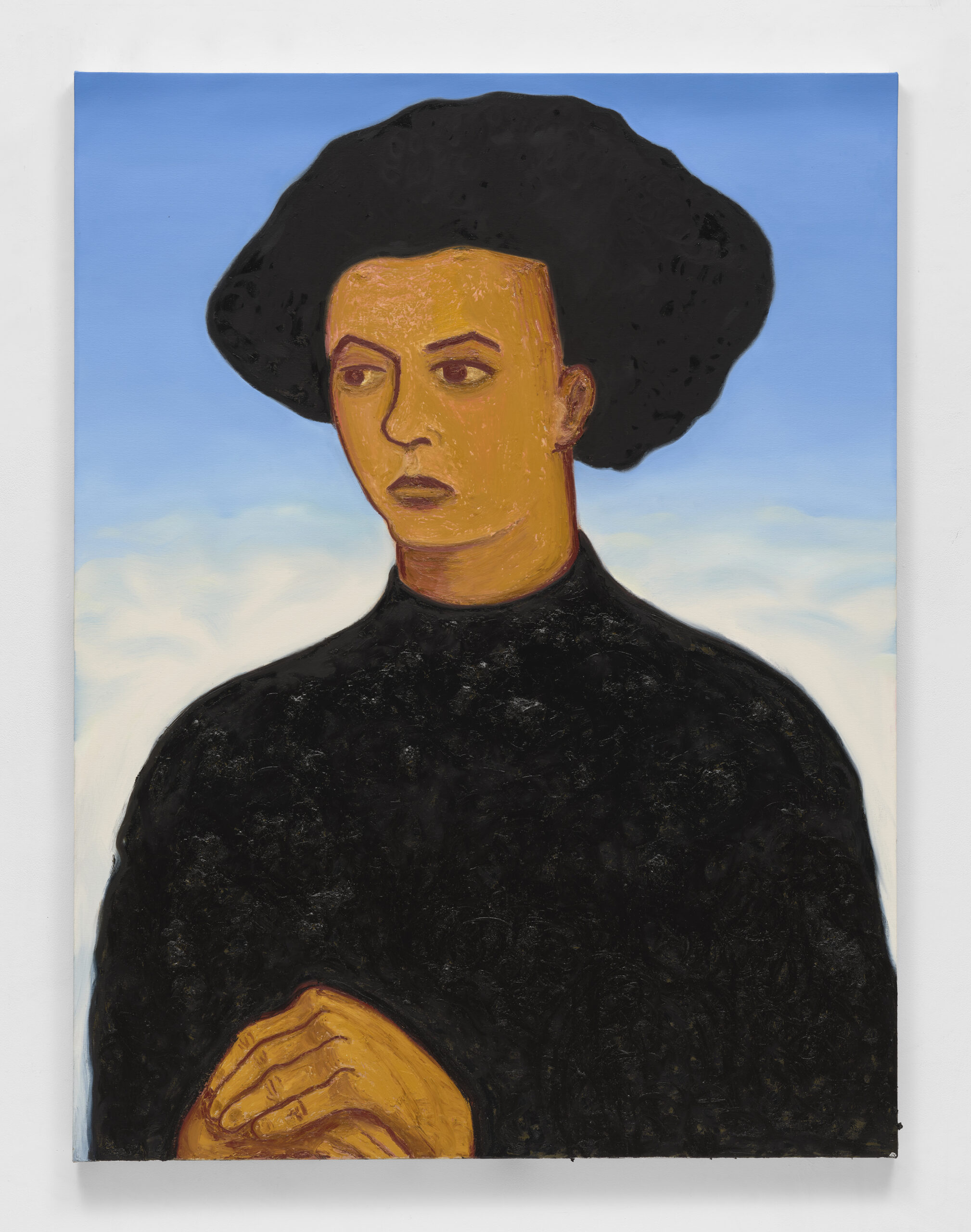

Nicole Eisenman, Portrait of Jane Bowles after Bellini, 2025, huile sur toile, 147,4 × 112 cm. © Nicole Eisenman. Courtesy de l’artiste et Hauser & Wirth. Photo : Thomas Barratt.

Vue de l’exposition « Copistes », 2025, Centre Pompidou-Metz. Avec les œuvres de Henni Alftan et Tim Eitel. Photo : Marc Domage.

Henni Alftan, Samuel’s Slippers (after Van Hoogstraten), 2025.

Jeff Koons, (Sleeping Hermaphrodite) Gazing Balls, 2025, plâtre et verre, 60,6 × 179,5 × 100,3 cm. © Jeff Koons

Vue de l’exposition « Copistes », 2025, Centre Pompidou-Metz. Avec les œuvres de Miquel Barceló, Dhewadi Hadjab et Francesco Vezzoli. Photo : Marc Domage.

Vue de l’exposition « Copistes », 2025, Centre Pompidou-Metz. Avec les œuvres d’Ariana Papademetropoulos et Apolonia Sokol. Photo : Marc Domage.

Vue de l’exposition « Copistes », 2025, Centre Pompidou-Metz. Avec les œuvres de Nina Childress et Edgar Sarin. Photo : Marc Domage.

Djamel Tatah, Sans titre, 2025, huile et cire sur toile, 200 × 220 × 5 cm. Studio Djmael Tatah. © Adagp Paris 2025. Photo : Franck Couvreur.