L’exposition proposée par Antonio Somaini au Jeu de Paume jusqu’au 21 septembre entreprend de démystifier, entre propositions artistiques critiques et rappels historiques, les discours véhiculés autour et par les acteurs de l’intelligence artificielle.

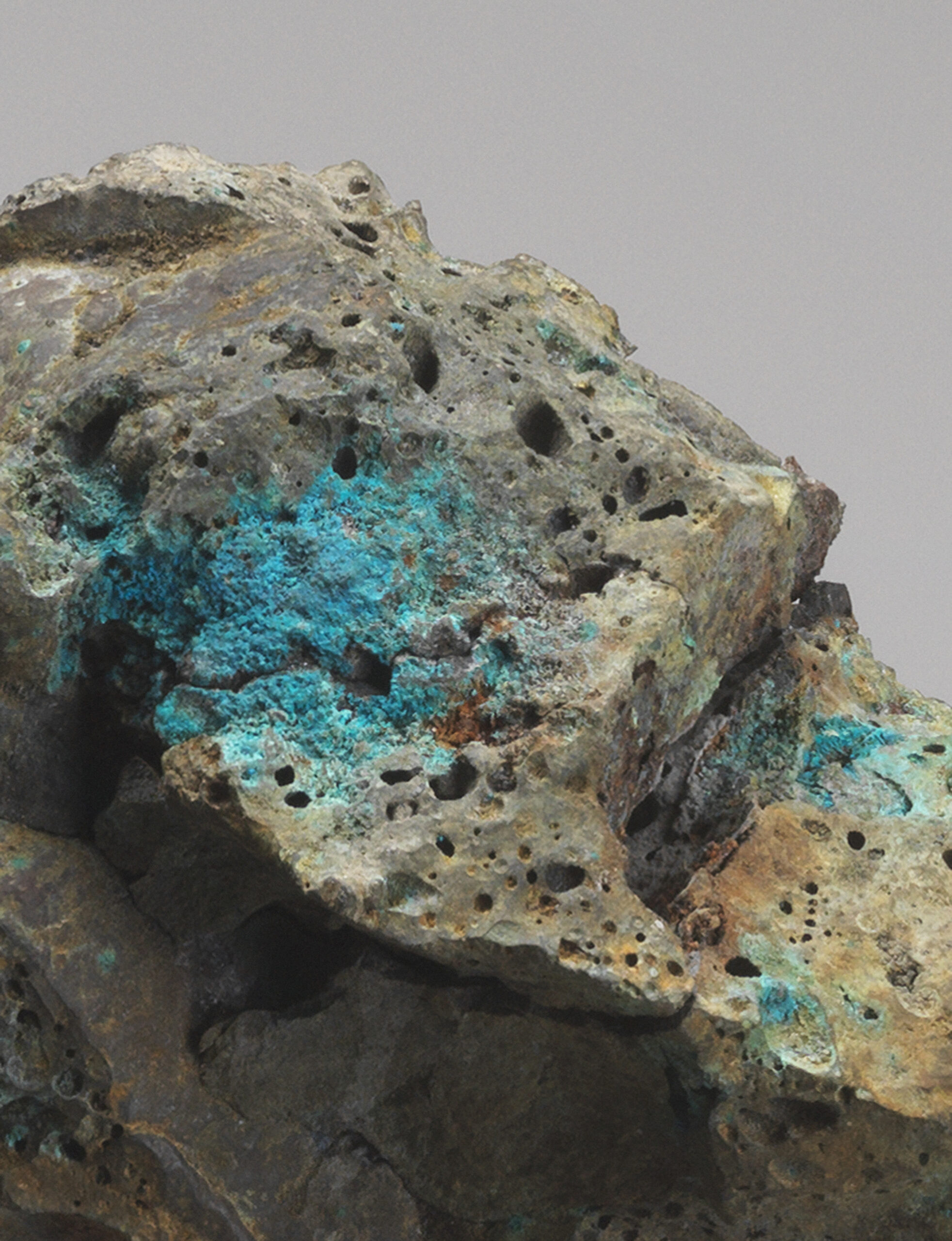

Le premier de ces biais concerne l’unicité et l’immatérialité supposée de l’intelligence artificielle. Les modèles, qu’ils soient d’analyse ou de génération, de textes ou d’images, sont en effet multiples et, loin de l’image aseptisée qu’ils renvoient, extrêmement consommateurs de ressources. La série des Métamorphism de Julian Charrière (né en 1987, Suisse) qui ouvre le parcours par des minéraux de synthèse, fusion de lave et de déchets électroniques, rappelle la dépendance de ces technologies aux industries extractives les plus polluantes.

L’exploitation humaine est également une ressource essentielle des IA. La vitrine historique consacrée aux automates dévoile l’ascendance des processus d’automatisation actuels, depuis la pascaline aux cartons perforés des métiers Jacquard. Surtout, avec l’évocation du « Turc mécanique », première mystification autour d’un automate capable de jouer seul aux échecs, en réalité commandé par un humain dissimulé à ses pieds, c’est le mythe de l’intelligence propre à la machine qui s’effondre, puisque les IA reposent sur le travail titanesque et dissimulé de dizaines de milliers de petites mains. Ces hommes et ces femmes, notamment via la plateforme de micro-travail Amazon Mechanical Turc, assignent des mots aux milliards d’images qui nourrissent les modèles. Avec sa vidéo Mechanical Kurds, Hito Steyerl (née en 1966, Allemagne) dévoile les conditions de travail de réfugiés kurdes, qui depuis leurs camps entraînent des IA à la reconnaissance d’objets et d’humains, dont ils pourraient être, ironie du jeu géopolitique, parmi les premières victimes.

Dans l’exposition au Jeu de Paume, le deuxième biais est celui d’une universalité et d’une gratuité des IA. En réalité, les données d’entraînement ont été captées, pour ne pas dire volées, pas la plupart des entreprises qui les exploitent. Le site exposing.ai d’Adam Harvey (né en 1981, États-Unis) permet ainsi depuis 2021 à tout internaute de savoir si les images qu’il a déposées sur Flickr, utilisées pour nourrir les modèles de langage, ont été prélevées à son insu, et recense également d’autres jeux de données. Au-delà, plusieurs installations pointent les biais des données et l’invisibilisation des minorités qui en résulte, reflet pour bonne part de leur invisibilisation historique dans l’imagerie occidentale. Nouf Aljowaysir (née en 1993, Arabie Saoudite), avec le projet Salaf (Ancêtres), prend ainsi au dépourvu les modèles de reconnaissance d’IA, inopérants sur les photos d’archives exotisantes, constituée à la fin du 19e et au début du 20e siècles, pour y repérer des populations non-occidentale. Retournant cette invisibilisation, elle demande à ces IA de générer des portraits fantomatiques de ces mêmes minorités. D’autres démarches visent à combler les absences, comme celle de Theopisti Stylianou-Lambert et Alexia Achilleos. En remarquant que les photographies des premières fouilles archéologiques ont laissé de côté les ouvriers locaux engagées sur les chantiers, ils entreprennent de faire générer aux IA des portraits contrefactuels de ces Unnamed Workers.

Le troisième biais de l’exposition, enfin, est celui d’une (r)évolution qui serait inéluctable et porteuse de progrès. Or, au regard à l’histoire de l’art, la possibilité de générer de l’image à partir de texte ne fait que pousser un cran plus loin des pratiques ancestrales. Les prompts ne sont pas autre chose que l’envers d’une ekphrasis, description littéraire d’une œuvre visuelle, et rejouent les statements des œuvres à protocoles des années 1970. Le rapport texte-image, souvent marginalisé dans l’histoire de l’art, bien qu’omniprésent, comme le rappelle l’ouvrage de Michel Butor Les mots dans la peinture, connaît aujourd’hui un renouveau qui ne change pas fondamentalement la donne par rapport aux interrogations des années 1970 sur le rapport indiciel, c’est-à-dire plus ou moins indexé, donc manipulable, de la photographie au texte ou au réel. Avec sa combinatoire des situations de bureau de 1971, Performative/Narrative, Victor Burgin (né en 1941, Royaume-Uni) offre un contrepoint lowtech aux prompts actuels.

Le progrès porté par ces technologies est enfin largement interrogé. Souhaitant « désapprendre à voir comme des humains », Trevor Paglen (né en 1974, États-Unis) donne à voir le fonctionnement statistique des IA. Faces of Image-Net fait passer le spectateur à travers leurs filtres de mots-clés, pour des résultats souvent caricaturaux. Quant à Grégory Chatonsky (né en 1971, France), son installation La Quatrième mémoire, « œuvre posthume de mon vivant », comme il la qualifie, ouvre l’abîme de solitude d’un monde où les machines ne parlent plus qu’aux machines, sur une planète dévastée par les carbofascismes, et où la mémoire vivante, sans arrêt réécrite, ne joue plus son rôle de repère.

Le parcours donne ainsi davantage à voir la fin du monde selon les IA que le monde lui-même. L’hypothèse de singularité, suivant laquelle l’autonomie prochaine des IA pourrait se traduire par une offensive de celles-ci contre l’humanité, n’est pas éloignée de celle d’aniconisme porté par Somaini et Pinotti, dans leur ouvrage sur les Culturelles visuelles de 2022, qui signerait l’abolition de la frontière entre réel et virtuel, portée par une prolifération des images générées et immersive. Outre que ce fantasme n’est pas neuf, comme le rappellent les vitrines historiques de l’exposition, il est aussi à nuancer, avec le renouveau de pratiques visuelles, notamment la peinture, qui résistent à la pointe du pinceau à cette chronique d’une fin annoncée. •

Exposition « Le monde selon l’IA »

Commissariat : Antonio Somaini

Jusqu’au 21 septembre 2025 au Jeu de Paume

1, place de la Concorde — 75008 Paris

jeudepaume.org

Inès Sieulle, The Oasis I Deserve, 2024 © Inès Sieulle

Julian Charrière, Metamorphism, 2016 © Julian Charrière

Trevor Paglen, The Treachery of Object Recognition, 2019 © Trevor Paglen

Grégory Chatonsky, La quatrième mémoire, 2025 © Grégory Chatonsky

Gwenola Wagon, Chroniques du soleil noir, 2023 © Gwenola Wagon

Christian Marclay, The Organ, en cours