Au Palais de Tokyo, l’exposition collective “Tituba, qui pour nous protéger ?” réunit onze artistes issues des diasporas caribéennes et africaines pour une méditation sur les récits de nos mémoires intimes et collectives. Rencontre avec sa commissaire, Amandine Nana.

Curatée par Amandine Nana, également autrice, poète et chercheuse, l’exposition emprunte son titre au roman et personnage éponyme de Moi, Tituba sorcière noire de Salem (1986) de l’écrivaine Maryse Condé. Une fiction historique qui met au cœur l’expérience d’une femme de la Barbade (Caraïbes) au sein du monde esclavagiste du 17e siècle. Tituba est ici invoquée comme une figure protectrice et un symbole narratif qui accompagne le dialogue entre les œuvres présentées. Tout au long de l’exposition, résonne la quête d’une guidance spirituelle, « celle des chemins non empruntés mais déjà connus » dans les mots de Miryam Charles, une des artistes de l’exposition, dont les chants et prières de l’œuvre vidéo accompagnent le parcours du visiteur. Peintures, films, photographies, installations — murmures et cris s’unissent alors dans une volonté féminine d’éclairer les questions de deuil, de mémoire et d’ancestralité.

Votre première exposition collective en tant que curatrice au Palais de Tokyo explore le rôle de l’invisible ainsi que l’importance des héritages ancestraux. Que souhaitez-vous enclencher avec cette démarche ?

Amandine Nana : En effet, l’idée avec “Tituba, qui pour nous protéger ?” était d’explorer le rôle que joue l’invisible, de manière palpable, dans notre quotidien, et la fonction de protection qu’on lui attribue, ou qu’on espère qu’il nous apporte. Quand je parle de l’invisible, c’est en référence à la façon dont l’autrice guadeloupéenne Maryse Condé, dans son roman de 1986 Moi, Tituba sorcière noire de Salem utilise l’Invisible avec un “I” majuscule pour exprimer la relation que son personnage entretient chaque jour avec les esprits de ses ancêtres. De plus, il y est exploré l’importance du rêve, de l’espace onirique, du souvenir et de l’entretien de la mémoire. “Qui invoquons-nous lorsque plus rien en ce monde physique ne semble en mesure de nous protéger ? Dans nos moments de vulnérabilité, quels alliés trouvons-nous auprès d’êtres invisibles, de souvenirs et de récits, vécus ou transmis, qui nous soutiennent et nous rappellent de quelles Histoire, lignée, pertes, victoires et luttes nous sommes les héritières et héritiers ?”, peut-on lire en introduction de l’exposition. Curatorialement, dès le début, j’ai voulu que ce projet soit une expérience sensorielle immersive. Je me suis inspirée d’une ambiance de cérémonie ou de veillée et nous avons joué avec la lumière et son absence pour créer une sensation enveloppante et symboliser le parcours du deuil. Pensée en collaboration avec Sharmily Guyot, architecte au Palais de Tokyo, l’idée de cette scénographie était de traverser une sorte de “forêt noire” pour se retrouver dans la lumière, éclairant chacune des œuvres tel les différents chemins vers la clarté. Le visiteur entre dans un mode plus réceptif, se retrouvant dès la première salle face à des univers alternatifs et intérieurs. Il y a une dimension olfactive avec l’odeur due aux briques de beurre de cacao sculptées par l’artiste Abigail Lucien. Cette dernière a conçu cette pièce pour l’exposition, en dialogue avec des thèmes de soin et de commémoration pour ses proches perdus pendant le Covid. Les motifs de cœur sur les briques renvoient à des symboliques afro-caribéennes, établissant un lien entre cultures et mémoire partagée.

Justement, les notions de mémoire, de protection et de transmission semblent également très présentes dans les œuvres exposées aujourd’hui. Comment ces thèmes sont-ils explorés par les artistes de l’exposition ?

Amandine Nana : Il y a une thématique qui revient beaucoup, celle de la mémoire lointaine ou transgénérationnelle [celle que l’on n’a pas vécue directement] qui ne se limite pas à ce qui est consciemment transmis par les récits familiaux ou collectifs, mais est aussi une mémoire intuitive, ressentie. Par exemple, l’artiste parisienne Monika Emmanuelle Kazi, qui a grandi entre la France et la République du Congo, explore ce thème dans une série d’œuvres intitulée “The garden of long ago”. Elle utilise du nitrate d’argent pour peindre sur des fenêtres cloisonnées qui évoquent les souvenirs tels des fragments d’archives familiales. Cette mémoire qu’elle représente n’est pourtant pas directement la sienne ; elle réinterprète des souvenirs qu’elle n’a pas vécus, mais dont elle exprime la nostalgie. Pour Terre-plein, terres-mères, sur des briques de céramique ou de béton, Kazi appose une forme de croix, qui renvoie à la fois à la croix chrétienne et à celle du Congo — symbole existant bien avant l’évangélisation des élites congolaises au 16e siècle et qui évoque le passage entre la vie et la mort. Cette double symbolique que porte la croix, combinée aux motifs de fenêtres protégées, évoque aussi la question suivante : “Faut-il sanctuariser les souvenirs ?”. Elle explore les possibilités de protéger cette mémoire du regard extérieur, et cette notion de protection prend forme dans son travail à travers les symboles de grilles et de croix. Naomi Lendo, artiste franco-guadeloupéenne-congolaise basée à Dakar, au Sénégal, travaille, elle, depuis des années sur sa série intitulée “Potomitan” — terme qui désigne la colonne centrale d’un temple vaudou, élément architectural chargé de symbolisme dans les rituels. Mais dans la culture créole, ce terme est aussi devenu une métaphore pour la figure maternelle protectrice : ces femmes fortes, piliers des familles (souvent monoparentales), indépendantes et parfois controversées pour leurs choix de vie. Elles représentent une force de résilience, mais leur indépendance fait l’objet de critiques. Ce sont des figures qui, comme Tituba, se retrouvent stigmatisées par leur propre société. Dans cette œuvre, le collier qui entoure la colonne évoque les bayas, bijoux portés autour de la taille en Afrique de l’Ouest, chargés d’une sensualité et d’une symbolique érotique. Cette colonne est à la fois une forme de célébration et de deuil de la figure maternelle – un hommage à la mère de l’artiste et à toutes les figures maternelles qui jouent un rôle central dans la culture caribéenne.

Au milieu du parcours de l’exposition, un coin lecture a été installé pour faire la transition entre les deux salles. Pourquoi cette initiative ? Comment la littérature a porté cette exposition ?

Amandine Nana : Je perçois la curation comme une forme de narration, une manière de raconter une histoire. En relisant ce roman, j’ai réalisé que Maryse Condé avait su trouver les mots justes. J’ai alors pensé qu’il serait magnifique de créer une conversation entre cet imaginaire littéraire et la création contemporaine. Montrer comment, de la littérature aux arts visuels, des dialogues se tissent et enrichissent les mêmes thèmes. Dans l’exposition, les mots de Tituba guident le parcours du visiteur, apportant une sorte d’esprit protecteur. J’aime l’idée que ce personnage soit fictif — bien qu’inspiré d’un fait réel —, il est le prétexte pour nous réunir. Dans le roman, Tituba est très isolée, et j’avais envie de recréer une sororité autour d’elle, de lui montrer qu’elle n’est pas seule. Au milieu du parcours, j’ai voulu asseoir un espace de lecture. En m’intéressant à la couverture, lieu d’interprétation visuelle d’un texte, j’ai retrouvé différentes éditions et traductions de Tituba. J’ai dès mes premiers projets, [ndlr, la carte blanche de La Bibliothèque Chimurenga au Centre Pompidou, 2021], pensé la bibliothèque comme un espace artistique. C’est quelque chose de central dans ma pratique curatoriale. Cet espace de lecture dans l’exposition au Palais de Tokyo est un véritable forum fait pour se plonger dans l’entre-deux-mondes qu’offre la littérature. Je souhaitais que cet endroit invite les visiteurs à s’arrêter, car souvent, dans les espaces d’exposition, il n’y a pas de place pour s’asseoir, et respirer. C’est agréable de voir les gens faire une pause consciemment puis reprendre leur visite. En tant que curatrice, maintenant en institution, je continue de porter en moi ces pratiques de curation ancrées dans l’associatif — avec l’idée de réunir les publics et de rendre l’art accessible. Je garde la vision de l’espace d’exposition comme un espace de vie, où la participation et l’appropriation sont essentielles.

Dans la deuxième salle de l’exposition, les différentes œuvres semblent engager un dialogue davantage en confrontation avec des enjeux historiques et contemporains. Pourriez-vous nous en expliquer certaines approches ?

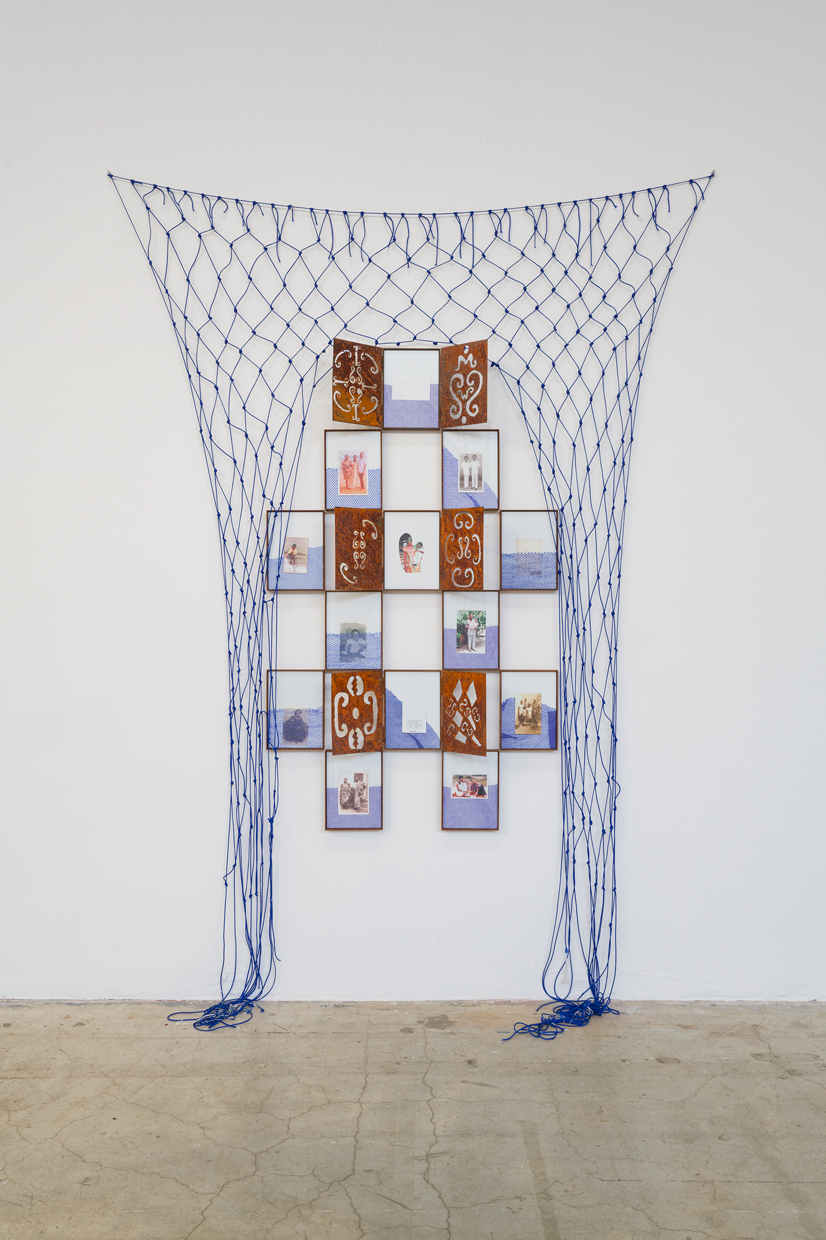

Amandine Nana : Dans la deuxième salle de l’exposition, se lit un esprit de résistance, où il est question des luttes transatlantiques, comme celle de la révolution haïtienne. La pièce de Liz Johnson Artur, “Time Don’t Run Here”, explore directement la question de la protection, de la mort et du rôle que cela joue dans la compréhension des luttes politiques. C’est une série qu’elle a documentée pendant le mouvement Black Lives Matter à Londres en 2020, mouvement né aux États-Unis suite à la mort violente de George Floyd causée par la police. L’idée est de conserver une marque, une trace de ces mouvements. Les photos ont été imprimées sur du papier braille, récupéré d’un ouvrage d’Iris Murdoch, dont le titre The Red and the Green fait référence aux insurrections indépendantistes tragiques de Pâques 1916 à Dublin. Ce qui est très juste dans ce projet, c’est la manière dont l’artiste écrit cette conversation à travers le temps, en tissant un lien entre des mouvements politiques contemporains et des soulèvements antérieurs. C’est la première fois qu’elle présente cette série dans son intégralité, auparavant seulement une petite section en avait été exposée à la Tate. De son côté, l’artiste et poète Rhea Dillon s’intéresse à la charge affective que portent les objets. Pour l’œuvre présentée aujourd’hui, A Caribbean Ossuary (Un Ossuaire Caribéen, en français), elle a récupéré une ancienne armoire familiale et l’a remplie de vaisselle cassée trouvée à Marseille. La vaisselle brisée placée au sol, dans cette armoire — cercueil symbolique — raconte l’histoire de la libération des âmes, comme si en s’étant libérées, elles avaient laissé derrière elles des fragments brisés. Une manière symbolique de raconter les traumatismes subis par la génération de sa grand-mère, qui faisait partie du Windrush Movement — migrations caribéennes en Angleterre après la seconde guerre mondiale. L’œuvre interroge la transmission de cette mémoire et la guérison transgénérationnelle. Finalement, l’artiste pluridisciplinaire Claire Zaniolo a documenté les moments passés en famille lors de ses séjours en Guadeloupe, ainsi que sa relation au paysage. Elle crée ainsi un album familial contemporain, un héritage à transmettre, et explore la photographie comme un espace de mémoire. Ce rôle de l’archive se retrouve également chez Massabielle Brun, une jeune artiste française qui réalise La mer a pris soin de nos souvenirs, installation photographique créée à partir de ses archives familiales, rendant hommage à ses ancêtres tout en explorant une mémoire lointaine et inconnue. Évoquant cette mémoire entravée à travers l’utilisation de fil de pêche, elle explique d’ailleurs son procédé artistique comme un voyage au fond de l’océan afin d’en récupérer ses archives oubliées. •

Exposition “Tituba, qui pour nous protéger ?”

Jusqu’au 5 janvier 2025 at Palais de Tokyo

13, avenue du Président Wilson – 75116 Paris

palaisdetokyo.com

Amandine Nana, curatrice au Palais de Tokyo. Photo : Antoine Aphesbero.

Liz Johnson Artur, Time Don’t Run Here, 2020-2021. Courtesy de l’artiste. Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole

Du premier au dernier plan : Monika Emmanuelle Kazi, The garden of long ago, 2023 / Monika Emmanuelle Kazi, Le mariage de, 2023 / Monika Emmanuelle Kazi, Terre-plein, terres-mères, 2022. Courtesy de l’artiste et Galerie Philipp Zollinger (Zurich). Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Claire Zaniolo, Portrait des mien·nes — Guadeloupe, après 15 ans d’absence, 2021-2024. Courtesy de l’artiste. Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Claire Zaniolo, Portrait des mien·nes — Guadeloupe, après 15 ans d’absence (détail), 2021-2024. Courtesy de l’artiste. Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Rhea Dillon, A Caribbean Ossuary (détail), 2022. Courtesy de l’artiste et de Soft Opening (Londres). Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Massabielle Brun, La mer a pris soin de nos souvenirs, 2024. Courtesy de l’artiste. Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Massabielle Brun, La mer a pris soin de nos souvenirs (détail), 2024. Courtesy de l’artiste. Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Tituba, qui pour nous protéger ? », Palais de Tokyo, 2024-2025. Photo : Aurélien Mole.