Penser ou panser, l’exposition de Myriam Mihindou que présente le Crac Occitanie à Sète engage une réflexion sur l’identité, la mémoire, le langage et la spiritualité. À la croisée d’une pratique artistique et curative, l’artiste y sème œuvres et mots par une approche ritualisée.

Si l’œuvre multiple de Myriam Mihindou (née en 1964) est avant tout plastique, c’est une véritable chorégraphie qui s’exécute dans l’exposition : les pièces entrent en écho les unes aux autres à travers les salles, font se mouvoir les corps des visiteurs et participent d’un tout. C’est que l’artiste développe une approche intrinsèquement écoféministe, où tout est lié : le monde est une unité à laquelle nous appartenons. Cette conception permet de détricoter les mécanismes de domination, imbriqués et qui se répètent, en particulier dans le contexte colonial, d’exploitation envers les peuples et les terres, de part et d’autre du monde et à travers les époques.

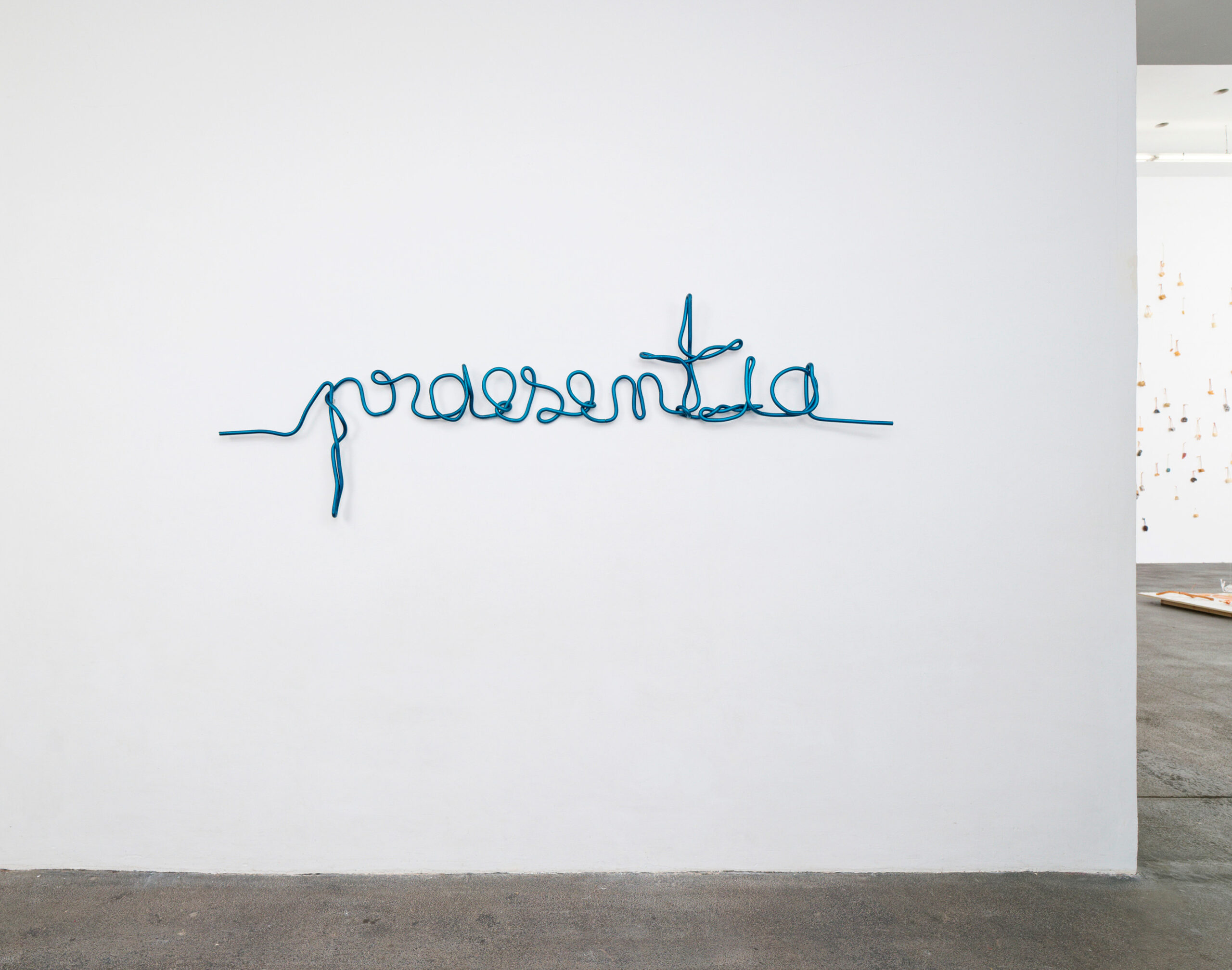

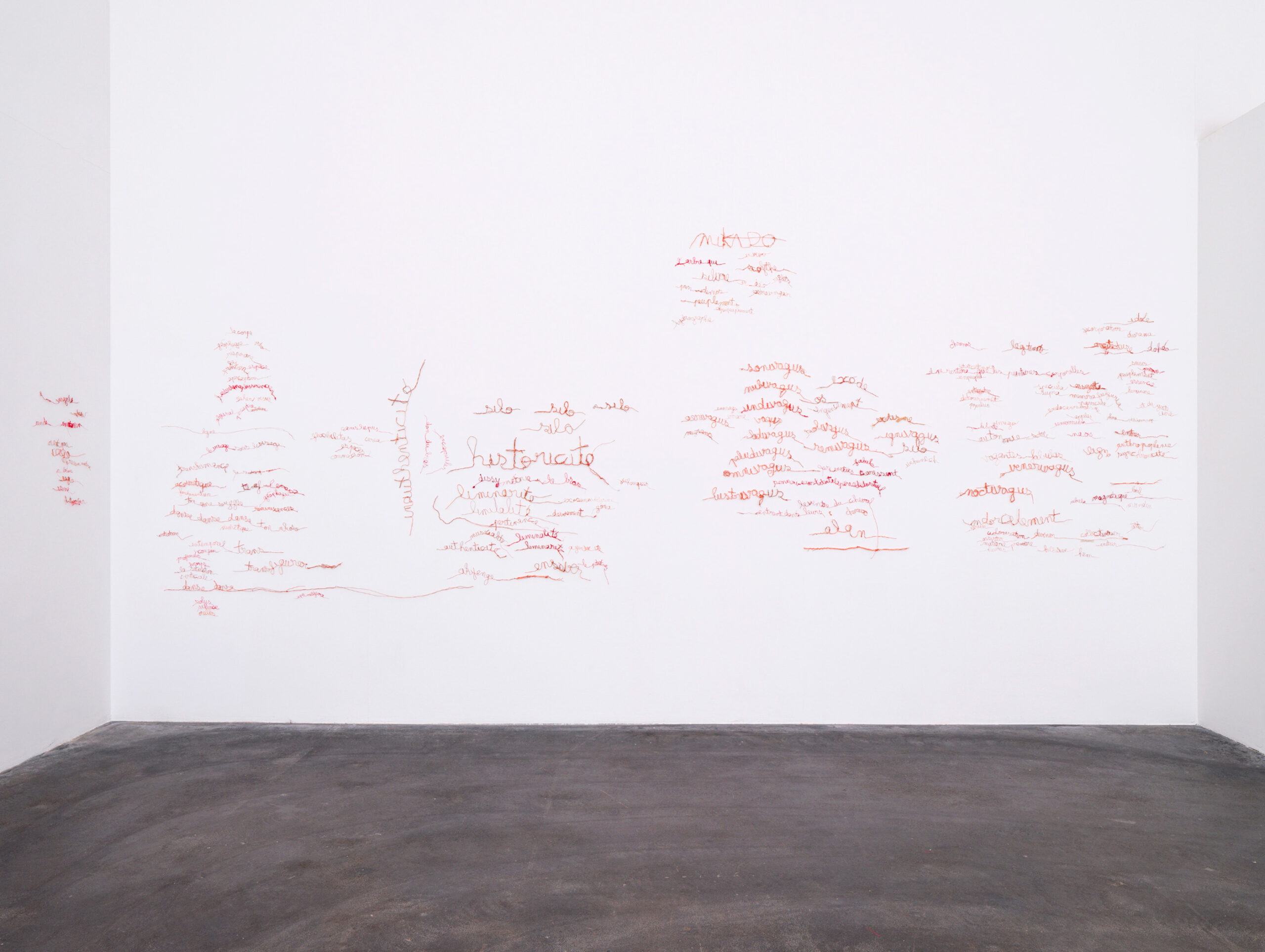

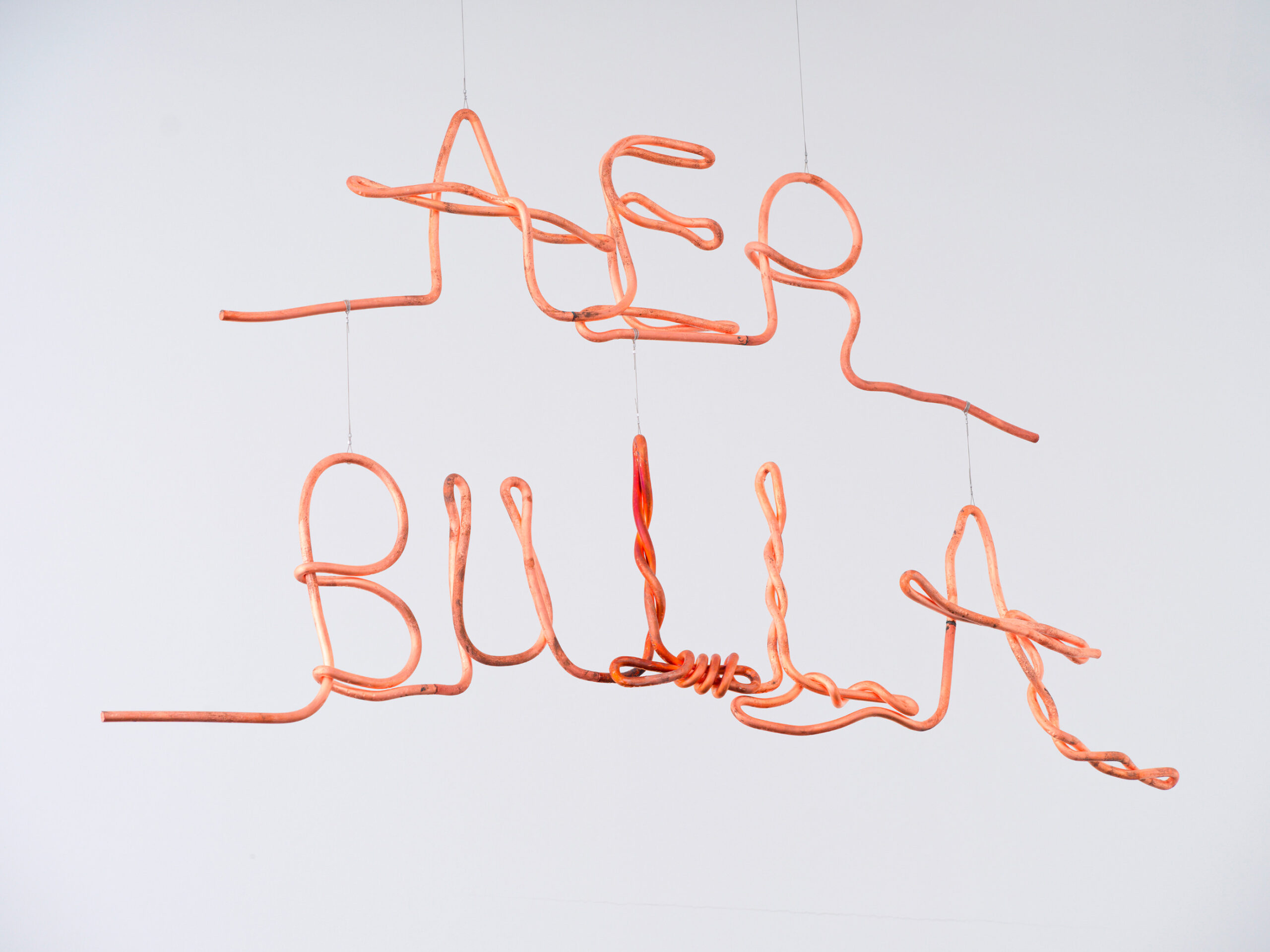

La terre est l’une des matières premières redondantes dans l’œuvre de l’artiste, quelle qu’en soit sa provenance : Myriam Mihindou la malaxe, s’en imprègne et imprègne son corps, marque son empreinte. C’est que la terre se souvient, elle conserve dans ses strates la mémoire. Dans la photographie Immatériel, des vêtements surélevés sont disposés en ligne sur une terre labourée par un effondrement. Myriam Mihindou fait ici référence à sa terre d’origine, le Gabon, où la coutume est d’enterrer les morts avec leurs biens matériels, leurs vêtements. Si les corps sont ensevelis, la mémoire des êtres subsiste, de manière immatérielle, et les âmes s’élèvent, comme le suggère ici l’œuvre, accrochée en hauteur. Dans la salle précédente, de multiples morceaux de terre cuite ou crue, toujours pétrie, s’entremêlent avec une collection de fourchettes, de l’argenterie de seconde main, plus ou moins ancienne. Ces intermédiaires d’acier entre la nourriture et la bouche suggèrent une classe sociale, des injonctions et asservissements certains, notamment en ce qui concerne les colonies, où les corps sont assujettis et les terres mutilées pour en extraire des ressources. Différents minerais sont exploités au Gabon, dont le cuivre, qui revient constamment dans l’œuvre de Myriam Mihindou. Reliant la matière à son propre corps, elle chauffe des fils de cuivre entre ses doigts, les tord et détord et les sculpte ainsi jusqu’à ce que surgissent des lettres et que s’écrivent des mots : latin, français, créole, langues mélangés, mots inventés et omniprésents. Un mot, d’ailleurs, donne son titre à l’exposition et accueille les visiteurs : praesentia, modelé et accroché dans le sas d’entrée, signifiant à la fois présence, puissance, protection.

Les mots sont comme la terre, imprégnés d’histoire, de mémoire, de leurs origines et de leurs polysémies ; comme les plantes, ils ont des racines et des ramifications. L’artiste retourne la terre, remonte à la source, exhibe les traces, dans le but de panser les cicatrices les plus profondes. Ainsi, le latin revient ici constamment, en tant que langue-racine de nombreux langages, mais aussi langue que maîtrise le père de Myriam Mihindou, son apprentissage ayant été rendu obligatoire par l’Empire colonial français. En faisant ressurgir des mots, c’est de manière poétique que l’artiste cherche à comprendre et à soigner les blessures intergénérationnelles dont souffrent des peuples entiers. On touche là à ce qui motive Myriam Mihindou et sa pratique, tant artistique que curative : la réparation et le soin. C’est le fil conducteur de son œuvre – fil en cuivre, matière pleine de vertus pour le corps – déployé dans ses installations, performances et vidéos. Dans Fighting, deux performeuses exécutent un rituel proposé par l’artiste afin qu’elles retrouvent leur équilibre, qu’elles combattent ce qui les empêche – et on voit dans leurs postures que ce qui se joue ici est profond, physiquement et psychiquement. La Robe envolée est le film d’une performance où Myriam Mihindou déchire des strates de collants, autant de peaux dont elle se défait en vue d’une nouvelle mue, « parce que changer de peau c’est aussi changer d’esprit ».

Si les combats sont individuels et intimes, ils touchent aussi au collectif, à la communauté : c’est le cas de « Déchoukaj’ », une série de photographies de transe collective en Haïti, effectuée dans un climat politique tendu, après confrontation du peuple et de l’armée. Par ailleurs, les œuvres se présentent souvent en groupe : des essaims de mots, des savons mis en grappe, en bande, des papiers de soie trempés et rassemblés telles les cartes de terres qui fusionnent… Au détour des salles d’exposition, un terme, « ayendoété » signifiant « ce qui rassemble la communauté », surgit de la cire d’abeille, matière non périssable aux vertus curatives, créée par des abeilles organisées en société. Chaque chose est à la fois individuelle mais fait partie d’un tout : une œuvre d’art, une abeille, un corps, une goutte d’eau, une terre. C’est justement à ce « tout » plus grand qu’il s’agit de se connecter. L’enjeu est de réparer et se réparer, pour mieux faire société, faire corps ensemble, avec les autres êtres, avec la terre. •

Exposition « Myriam Mihindou. Praesentia »

Jusqu’au 4 mai 2025 au Crac Occitanie

26, quai Aspirant Herber – 34200 Sète

crac.laregion.fr

Myriam Mihindou, Praesentia, 2024, tige d’aluminium ionisé. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Co-production Crac Occitanie et Palais de Tokyo. Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Amygdales, 2018-2024, bois, cuivre, verre soufflé, encre, fumée, dimensions variables. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Co-production Crac Occitanie et Palais de Tokyo. Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Amygdales (détail), 2018-2024, bois, cuivre, verre soufflé, encre, fumée, dimensions variables. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Co-production Crac Occitanie et Palais de Tokyo. Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Fleurs de Peau, 1999-2024, savons de Marseille, savons, chanvre, épingles, aiguilles, cire, coton, latex, kaolin, sequins, blanc de Meudon, raku, dimensions variables. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Co-production Crac Occitanie et Palais de Tokyo. Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Fleurs de Peau (détail), 1999-2024, savons de Marseille, savons, chanvre, épingles, aiguilles, cire, coton, latex, kaolin, sequins, blanc de Meudon, raku, dimensions variables. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Co-production Crac Occitanie et Palais de Tokyo. Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Service, 2000-2024, fourchettes en argent et acier, terre crue, céramique, verre, quartz, carbone, émail. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Service (détail), 2000-2024, fourchettes en argent et acier, terre crue, céramique, verre, quartz, carbone, émail. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Photo : Aurélien Mole.

Myriam Mihindou, Aer Bulla (détail), 2024, tige d’aluminium émaillé et ionisé, verre soufflé. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Co-production Crac Occitanie et Palais de Tokyo. Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Photo : Aurélien Mole.

Vue de l’exposition « Praesentia » de Myriam Mihindou, Crac Occitanie, Sète, 2025. Courtesy de l’artiste et de la galerie Maïa Muller (Paris). Photo : Aurélien Mole.