Ponctuant les allées de cette dernière édition d’Art Basel Paris au Grand Palais, les œuvres présentées au sol illustrent la pesanteur d’un monde que le regardeur est invité à toiser. Portraits déchus, allégories renversées, métaphores engagées : figures et objets se privent de verticalité pour interroger leurs propres valeurs — émotionnelles et matérialistes.

À rebours des idées soutenues par les notions de monument ou du sens même de la statuaire qui vise à ériger une figure, l’art à l’horizontal défie la tradition d’une représentation en quête d’élévation, de glorification. Carl Andre (1935-2024) déjà, dans ses premiers arrangements de plaques métalliques réalisés en 1967, embrassait cette proximité avec le sol pour libérer ses sculptures « aussi plates que l’eau ». À son sujet, l’historien de l’art Arnauld Pierre écrit, dans un essai explorant notamment les ramifications entre la verticalité absolue des colonnes de Brancusi et la planéité du maître minimaliste américain, que « ce qu’Andre refuse d’accomplir, dans toutes ses sculptures horizontalisées, c’est cette action ontologique du sculpteur, celle qui fonde sa pratique et qui est inscrite dans l’étymologie du mot “statue”, venant de stare, “ce qui se tient debout ou”, mieux, “se dresse”, en vertu de quoi la statuaire est généralement la mobilisation verticale de l’énergie qui élève la forme. » (“Broken is the High Column”: On Lever and a Few other Gravitational Columns in the Art of the 1970s, cat. exp. « Carl Andre. Sculpture as Place. 1958-2010 », Dia Art Foundation, 2014). À quelles énergies correspondrait alors l’étalement horizontal d’une œuvre quand celle-ci contrarie tout désir d’érection ? De quoi la figure ou l’objet, à plat ou posé à même le sol, rend-il compte en étant privé d’une hauteur semblable à celle du regardeur ?

Renversement des allégories

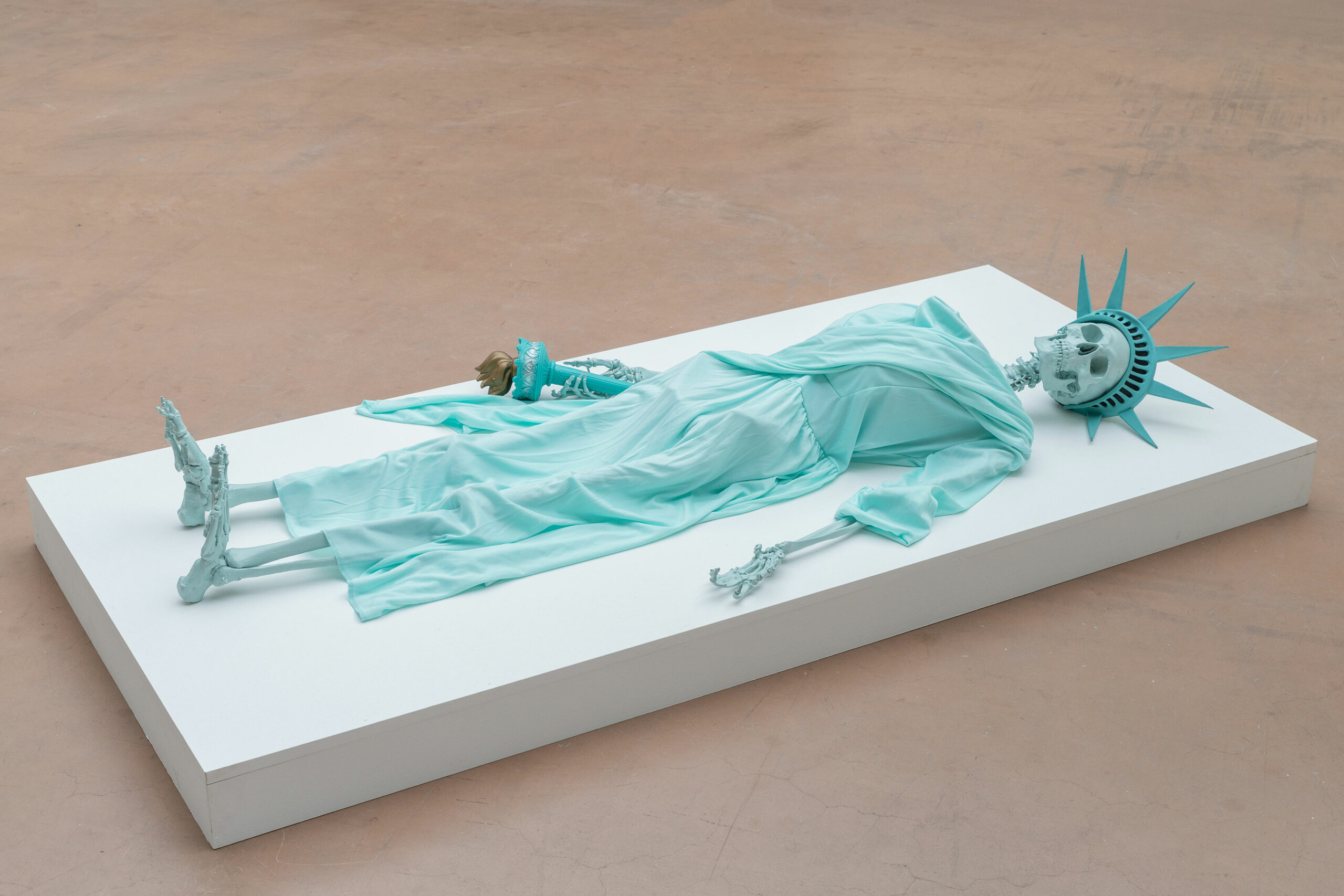

La nouvelle pièce de Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo) (née en 1989), présentée par Balice Hertling à Art Basel Paris, est directement concernée par ces interrogations. Intitulée Liberté morte (Dead Liberty) (2025), la sculpture faite d’un squelette peint et d’un costume réactive la satire autour de l’iconique monument new-yorkais dont s’était emparée l’artiste américaine en 2016, avec sa performance Liberty. Lors du vernissage de son exposition personnelle à la galerie, Puppies Puppies s’était tenue debout, en silence et sans interagir avec le public, vêtue d’un déguisement similaire. Dans l’œuvre présentée ici, l’élan vertical participant de la toute la puissance symbolique de son modèle a disparu : la Statue de la Liberté n’a plus fière allure, son flambeau ne pointe plus le ciel, sa corpulence laisse place à une vanité reposant elle-même sur un piédestal qui tient rôle de lit mortuaire simplifié. La lecture est tranchante : l’allégorie de la liberté devient celle de la mort. « Créée en réponse aux attaques politiques et culturelles croissantes contre les artistes de genres divers aux États-Unis, Liberté morte critique les efforts visant à marginaliser les artistes transgenres et à limiter leur visibilité. Faisant référence à l’œuvre du défunt artiste italien Gino De Dominicis, la sculpture transforme l’emblème vivant de sa performance de 2016 en une figure squelettique, réfléchissant aux défis de la liberté et à l’inclusion des artistes transgenres dans le paysage culturel actuel. », précise le galeriste Alexander Hertling. Derrière le cadavre comique, l’engagement politique point alors ; l’artiste opère un renversement de l’image mainstream et prive l’icône de sa grandeur pour l’étaler au sol.

Tout autant ancrée dans une voie politique, l’œuvre de l’Italo-sénégalaise Binta Diaw (née en 1995) s’attache à éclairer l’héritage culturel et historique du corps noir, notamment féminin, qu’elle associe souvent à la fertilité du sol. Pour sa première présentation à Art Basel Paris, l’artiste montrait ainsi sur le stand de la Galerie Cécile Fakhoury son installation Nero Sangue [Sang Noir] (2025) imprégnée de ce leitmotiv et questionnant le langage sculptural. Sans socle, cet amas de tomates peintes en noir et vernies compile plusieurs images : celles du corps et du sang, du fruit et de la terre, du travail et de la mémoire. Les tomates disposées en pyramide imparfaite, pas plus haute que les genoux, deviennent une métaphore du labeur agricole, de la migration et de l’invisibilisation des corps noirs au sein des dynamiques contemporaines. Une « fragilité du vivant » qui poursuivra son expression par une dégradation naturelle progressive et dont la couleur, détournée de ses origines organiques, symbolise l’ambivalence de la fertilité et de l’exploitation, de la vitalité et du deuil.

Vers un nouveau matérialisme

S’il est alors commun d’associer la mort, du moins l’inerte ou l’effacement du corps, tout autant que son oubli, par l’horizontalité, une strate émotionnelle directement incarnée par l’objet au sol — ou sa représentation — se laisse percevoir. Dans la lignée des questions genrées et raciales soulevées par les artistes précédemment cités, des pièces comme celles de Mohamad Abdouni (né en 1989) appuient cette dynamique en évoquant la fragilité qui habite certaines minorités. Sur le stand de Marfa Projects, la sculpture Boyhood (2024) de l’artiste libanais matérialise une pensée queer avec une culotte blanche abandonnée, trainant au sol et parsemée de traces cristallisant les émissions corporelles masculines. Sculpté dans l’aluminium et imitant la porcelaine, le sous-vêtement couplé à son titre résonne avec la période durant laquelle un garçon adolescent peut explorer ses orientations sexuelles. Avec ce trompe-l’œil, Abdouni examine les instants où la queeritude — le non-respect des normes de genre et de sexualité — et les manifestations corporelles du désir peuvent provoquer des troubles ou de la honte chez ceux qui les vivent. Sur le stand de Marian Goodman, l’installation Ensemble AM-CB (2022) d’Annette Messager (née en 1943) s’approprie à son tour la notion d’intimité tout en la contraignant à la bassesse de l’objet : une ronde de dix-huit chaussures, mêlant celles de l’artiste à celles de son défunt compagnon Christian Boltanski (1944-2021), relève avec humour la complicité de leur relation, évoquant l’expression « trouver chaussure à son pied ». À travers ce geste fantaisiste, ramené au sol, Messager transpose l’aspect personnel des objets en une célébration publique de l’amour, de la complicité et de l’histoire partagée.

Cette atmosphère domestique, couplée à la possession de l’objet privé et à son dévoilement public, s’offre dans les boîtes composites d’Harry Nuriev (né en 1984) dont l’une d’elles était montrée sur le stand de la galerie Sultana à Art Basel Paris. En parallèle de la foire, le designer russe exposait aux Beaux-Arts toute une série de ces caisses nourries d’objets dans son installation participative Objets Trouvés (2025). Son principe : transformer la chapelle des Petits-Augustins en un espace de circulation mercantile et d’échange social, grâce à des cartons de supermarché alignés au cordeau et remplis de babioles rapportés par les visiteurs. Chacun d’entre eux pouvait alors laisser un objet et en prendre un nouveau, lui-même apporté par quelqu’un d’autre. La valeur de l’objet — qu’elle soit sentimentale ou monétaire — est questionnée par une appréhension au sol. Le dispositif rappelle l’étal d’un vide-greniers tout autant qu’il ramène le visiteur à un statut de « chineur », le confrontant à son appétence matérialiste à l’heure d’une société surconsommatrice.

Sans socle ni piédestal, ce matérialisme présenté au niveau de la terre n’est pas pour autant une manière de signifier la dépossession. Il permet surtout d’accentuer les messages initiés par les artistes en déplaçant sa position vers un espace inattendu, contraire à une normalité telle que la conçoit l’époque contemporaine. En ce sens, Hamish Pearch (né en 1993) exposait avec Sans titre un ensemble de trois nouvelles sculptures prolongeant sa réflexion sur la transformation et la décomposition : trois gâteaux en marbre blanc sculptés à la main, posés sur des pierres de rivière naturelles, affirment visuellement une improbable association. Derrière la scène cocasse, l’artiste britannique juxtapose raffinement et rudesse, domesticité et géologie, par la simple pétrification d’un objet de célébration habituellement destiné à disparaître, à être consommé. •

Art Basel Paris

artbasel.com

Hamish Pearch, 1 ½ cups all-purpose flour; 12 cups of truth; 2 handfuls of carbs and fats; 5 people you love; 1 square of European mantle; 1 cup of sweetener; 2 cans of ever tried; 2 cloves of days and days, 2025, marbre sculpté à la main, pierre de rivière, 30 × 80 × 50 cm. Courtesy de l’artiste et de Sans titre (Paris).

Puppies Puppies (Jade Guanaro Kuriki-Olivo), Liberté morte (Dead Liberty), 2025, Skeleton, Statue of Liberty costume, 175 × 40 × 23 cm. Courtesy de l’artiste et de Balice Hertling. Photo : Paul Hennebelle.

Annette Messager, Ensemble AM-CB, 2022, 18 chaussures, 100 × 95 × 35 cm. Courtesy de l’artiste et de Marian Goodman Gallery.

Mohamad Abdouni, Boyhood, 2024, aluminium peint, résine, 28 × 18 cm. Courtesy de l’artiste et de Marfa Projects (Beyrouth).

Détail de l’installation Objets trouvés (2025) d’Harry Nuriev, Chapelle des Petits-Augustins, Paris. Courtesy de Crosby Studios. © Harry Nuriev

Binta Diaw, Nero Sangue, 2025, tomates, acrylique, vitrifiant, dimensions variables. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Cécile Fakhoury (Paris).