Entre littérature et contrastes fondamentaux, l’artiste britannique Sarah Rapson déploie un œuvre qui traverse les possibilités de la matière et de la picturalité. En empruntant cette double voie, elle se saisit du noir et blanc pour avertir d’un nouveau langage, quasi fantomatique, ricochant avec la valeur esthétique du lieu.

Un élégant appartement place de l’Alma : a priori rien que l’évocation d’un temps révolu, une vie menée au même rythme que celle des personnages proustiens d’À la recherche du temps perdu. En fait d’abondance, les fenêtres sont larges et hautes, les miroirs encadrés de serpentins, les moulures nombreuses et blanches, les cheminées en marbre précieux travaillées comme de la marqueterie. C’est le genre de lieu qui engloutit les œuvres qu’il accueille par son luxe fanfaron. On aurait donc pu craindre que l’écrin de la galerie Modern Art ne dévore les discrètes et tout aussi pâles sculptures de Sarah Rapson. Née en 1959 à Londres, basée à Bridport, l’artiste travaille les toiles monochromes en noir et blanc, la photographie, zébrée elle aussi, et aime à coller des morceaux de journaux ou de livres jaunis sur ses toiles et panneaux, sur lesquels elle applique ensuite de la peinture à l’huile. Même histoire pour l’exposition “Mad in pursuit” : en foulant les rosaces de parquet qui craque, on apercevait des petits tableaux dégradés de l’écru au blanc de lin, de plus grands formats rectangulaires restituant l’habituelle partition en noir et blanc de l’artiste, et des extraits de bouquins d’art collés sur les arêtes des toiles en sous main, parfois scotchés vite fait à plat sur une vitre.

Comment cette logique de la disparition — puisqu’on comprend rapidement que Sarah Rapson met en scène le vieillissement des matières, des couleurs et des formes jusqu’à ce qu’elles rabougrissent, s’arrondissent, s’affadissent ou se ternissent —, peut-elle entrer en dialogue avec son contexte ostentatoire ? Au niveau de cette interrogation réside peut-être l’intérêt premier de l’exposition. C’est-à-dire qu’elle nous permet, par son dispositif et ses couleurs, de reposer notre regard, et de le pousser à mener l’enquête tout en même temps. En se baladant entre les pièces, on remarquait les éclairages, des spots sur rails aussi raffinés et blancs que l’appartement, dans le style moderniste cette fois. Ici ou là, Sarah Rapson intervient dans l’espace en offrant à ses œuvres la possibilité de s’effacer, comme lessivées par le décor. L’artiste ne cherche pas à entrer en compétition avec le lieu qui l’accueille. Sonnant haut et clair, le contraste entre le dénuement des pièces et les ornements incite à se pencher plus en détail sur les œuvres.

Les fragments de pages découpées, cachés dans les angles, mentionnent tantôt Ghislaine Hussenot, Les Nymphéas, une reproduction d’un beau meuble en bois vernis ou une simple citation du mot “Bohemian”. La bohème, une vie au jour le jour… Ironie de circonstance ou miroir énigmatique tendu aux fantômes qui occupent les lieux, aristocrates peut-être, désœuvrés sans doute. Aussi, plusieurs ensembles d’œuvres sont constitués de panneaux alternant noir et blanc, légèrement courbés, comme si le bois était humide. La longueur des planches fait penser aux touches d’un piano. Encore une fois, on sent le travail de l’artiste engager une conversation avec l’appartement, qui a dû autrefois héberger un piano ou deux. Mais il est aussi question de la liberté retrouvée de regarder, de penser et d’imaginer du visiteur. Il s’agit d’un juste équilibre à trouver par celui qui expose. Ne pas assommer le regard du visiteur, lui laisser la possibilité de s’égarer, de passer trop vite dans une salle, voire même de siffloter un air dans sa tête, les mains dans les poches, promenade musicale et silencieuse. Au gré d’un regard ayant la place, et le temps de découvrir ses œuvres, Sarah Rapson amplifie la mélodie de la libre association d’idées que l’on peut ressentir au cours d’une exposition. En somme, une certaine idée du luxe. •

Sarah Rapson

modernart.net

Vue de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

Vue de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

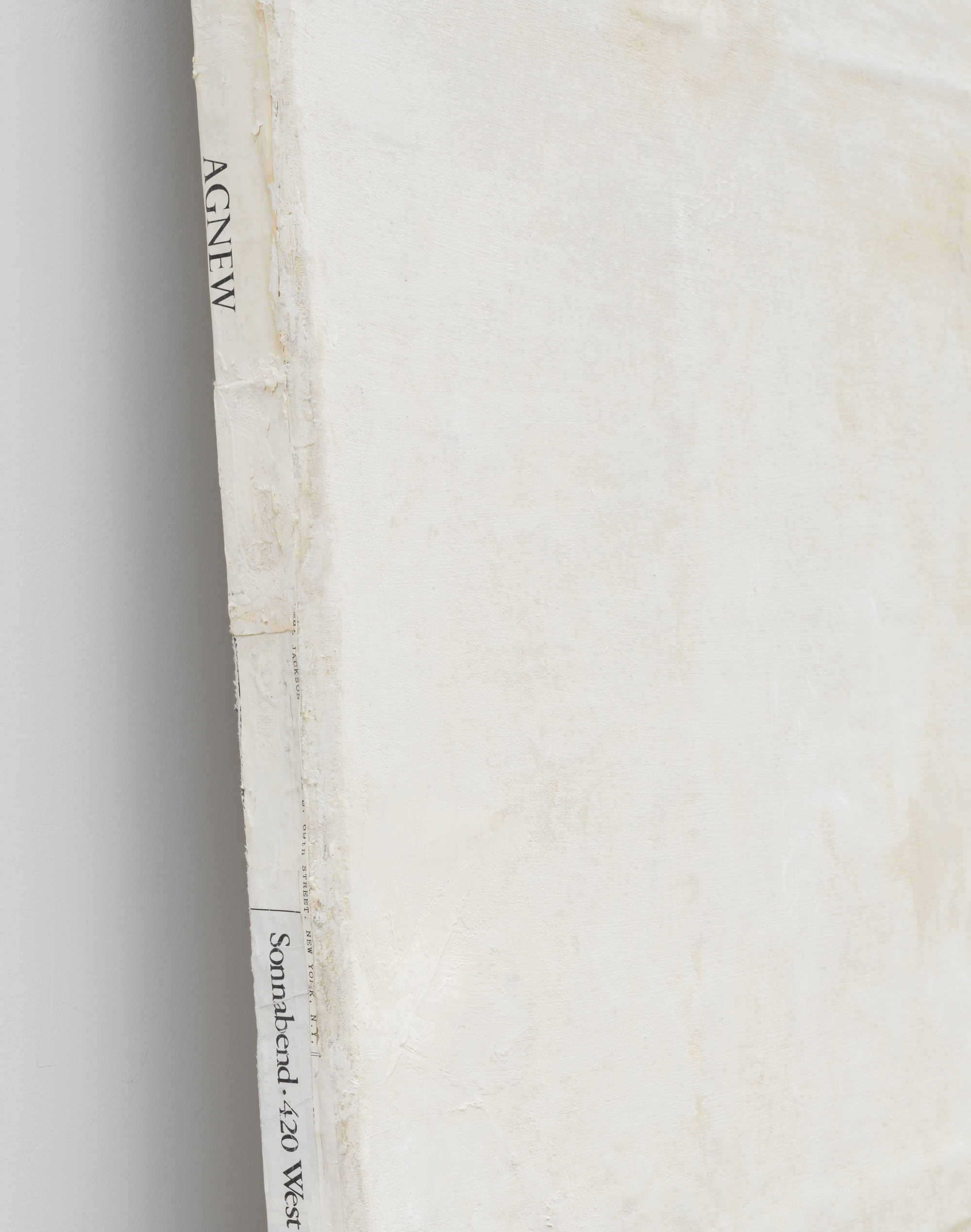

Détail de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

Vue de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

Vue de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

Vue de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

Détail de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.

Vue de l’exposition “Mad Pursuit” de Sarah Rapson, Modern Art, Paris, 2024. Courtesy de l’artiste et de Modern Art. Photo : Michael Brzezinski.