Pour sa dix-neuvième édition, Art-o-rama a proposé fin août une sélection de soixante présentations curatoriales de galeries locales et internationales pour donner à voir le meilleur des projets marseillais, français et étrangers. Véritable tremplin pour les artistes émergents et lieu de rencontre de l’art contemporain, la foire met l’accent sur la jeune création.

Jérémie Cosimi chez Les Filles du Calvaire

Basé à Marseille, Jérémie Cosimi (né en 1990) réinterprète les codes classiques du portrait et de la nature morte. Déjà, l’année dernière, à l’occasion d’une exposition personnelle à la galerie Les Filles du Calvaire, on avait pu voir ses tomates et ses citrons gorgés de soleil. Découvrir ses visages, frontaux ou légèrement de profil, à la manière des portraits du Fayoum et ceux de la Renaissance italienne. Pour ses tableaux sur bois et sur toile de petit format, l’artiste saisit les traits de ses proches selon un goût naturaliste. Ce mélange des genres, cette intégration du contemporain – par le survêtement et un tatouage dans le creux d’une aine — dans une composition traditionnelle créent des « peintures-objets » aux carrefours d’influences et de styles.

Jérémie Cosimi, Le gabian, 2025, huile sur bois, 8 × 11 cm. Courtesy de l’artiste et Les Filles du Calvaire (Paris).

Anna Gonzalez Noguchi chez Vacancy

Anna Gonzalez Noguchi (né en 1992) interroge la perdurance du lien familial par-delà l’éloignement géographique, réinventant le quotidien de ses grands-parents japonais qu’elle n’a connus que le temps de quelques étés. C’est une œuvre traversée par la douceur, la mélancolie. Les objets intégrés à l’ensemble reprennent des éléments de la vie domestique : des magnets du frigo familial, des bouts de serviettes qui lui rappellent l’industrie médicale dans laquelle ont exercé ses aïeuls. L’artiste n’a jamais vécu au Japon. Elle ne peut qu’inventer, idéaliser sans doute aussi, la vie qu’elle aurait menée aux côtés de ceux qu’elle chérit. Une histoire reconstituée par fragments, par souvenirs oubliés, joliment racontée par la galerie Vacancy basée à Shanghai.

Anna Gonzalez Noguchi, Hisa Lady – Soft Relief, 2024, serviettes, boutons, élastiques, tirages photographiques, bois de peuplier, aimants, verre, épingles, agrafes, extraits de magazines, aluminium, 60 × 60 × 31 cm. Courtesy de l’artiste et de Vacancy (Shanghai).

Matt Muir chez PAW

Sans doute que Matt Muir pourrait s’inscrire dans la droite lignée du facétieux Maurizio Cattelan par cet humour qui le caractérise et la réflexion critique non dénuée de cynisme sur la valeur esthétique et marchande d’une œuvre d’art. Pour ce faire, il emploie des objets trouvés. Ici : des tubes de gaz hilarant agencés de telle façon à constituer un cercle, reprenant une idée développée l’année dernière avec Ballon filled with helium. En dénuant volontairement son travail de tout sérieux et de toute signification, Matt Muir semble s’amuser des codes du marché de l’art, de l’absurdité parfois atteinte par les galeristes et les artistes eux-mêmes.

Matt Muir, Petal, 2023, capsules d’oxyde nitreux, 50 × 50 × 2 cm. Courtesy de l’artiste et de PAW (Karlsruhe).

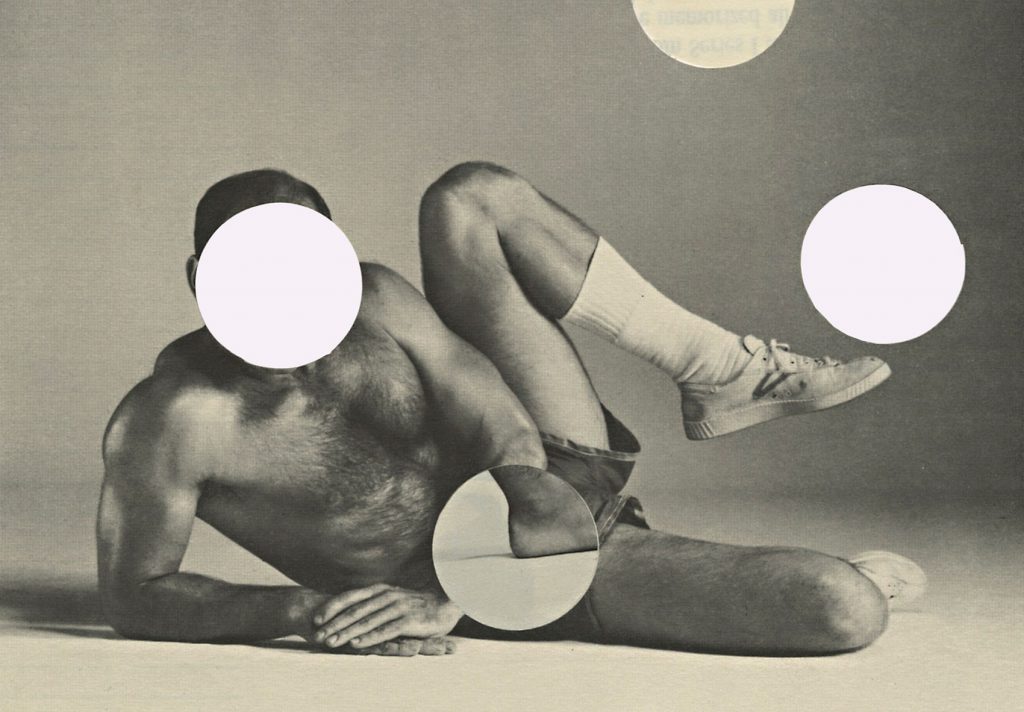

Antoine Conde chez DS Galerie

Après une première exposition personnelle ce printemps chez DS Galerie, Antoine Conde (né en 1997) prolonge son réemploi d’images glanées sur Internet, saisies dans des films pornographiques. Il en reprend les gestes, les poses et les attitudes. Les yeux sont mi-clos, la bouche figée en une grimace d’extase. Sur ces scènes reproduites au crayon, l’artiste appose des phrases en anglais. Des mots qui viennent affirmer la pratique de l’écriture qui l’intéresse tout autant que son travail plastique. Dans une travée de la foire, un billboard impose à la vue des visiteurs ces corps désirants selon une volonté de brouiller volontairement la lecture des images exposées.

Antoine Conde, “EIGHT POINT FIVE GRAMES OF TEARS”, 2024, dessin au graphite sur papier Arches, 30 × 22 cm. Courtesy de l’artiste et DS Galerie (Paris).

Dylan Spaysky chez Good Weather

C’est un alliage pour le moins surprenant : des branches de bois peint surmontées de citrouilles d’Halloween, d’une bague sertie d’un diamant ou d’un ananas. Le tout peut prêter à sourire. Mais il y a, indéniablement, dans le travail de Dylan Spaysky (né en 1981), artiste résidant à Détroit, une influence de l’Arte Povera par l’emploi du matériau brut, naturel, minéral. Pourtant, le sculpteur ne s’en cache pas, un désir de polir les rameaux et une volonté créatrice de les détourner, irrigue la série. Un savant mélange de naturalité et d’artificialité.

Dylan Spaysky, Pig, 2020, bois sculpté, acrylique, vernis à ongles, 18,5 × 9 × 5,5 cm. Courtesy de l’artiste et Good Weather (Chicago).

Yasuaki Hamada chez Alexandra Toth

Dans le travail de Yasuaki Hamada (né en 1988), la maison constitue un motif récurrent, pour ne pas dire un leitmotiv. Ici, la toiture en acier laisse apparent l’intérieur du foyer dans lequel prend place une biche. Cette maison vue du dessus, et dans laquelle le regard du visiteur plonge, est la métaphore de la psyché de l’artiste japonais. L’apparition fugitive de l’animal accentue et confirme l’impression de rêve.

Yasuaki Hamada, Life, 2023, manteau, peinture émaillée sur plastique imprimé en 3D, 100 × 50 cm. Courtesy de l’artiste et Alexandra Toth (Vienne).

Annabelle Agbo Godeau et Rike Droescher chez Alice Amati

Sur son stand, la galerie londonienne Alice Mati présente simultanément le travail d’Annabelle Agbo Godeau (née en 1995) et de Rike Droescher (née en 1990), toutes les deux diplômées de la Kunstakademie de Düsseldorf. L’une peint, l’autre sculpte. La première compose une œuvre de très grand format, I won’t dance (Don’t Ask Me), à partir de fragments de récits, d’archives, de photographies et de films pour illustrer les dynamiques de pouvoir et de domination. Rike Droescher, elle, offre des sculptures qui reprennent la forme connue d’objets quotidiens, obtenue avec de la cire, du bois et de l’argile. Un duo show qui illustre un rapport individuel au monde imbriqué dans une histoire plus grande, celle de l’imagerie collective faite de narration et de récits à déconstruire.

Annabelle Agbo Godeau, I won’t dance (Don’t Ask Me), 2023, huile sur enveloppes en papier cristal. Courtesy de l’artiste et Alice Amati (Londres).

Rike Droescher, Listen, they left a sigh in the curtain (12), 2025, céramique émaillée, tige en acier, 70 × 77 × 10 cm. Courtesy de l’artiste et Alice Amati (Londres).

Anna Irina Russell chez Bombon Projects

Lauréates du prix Because of Many Suns, les sculptures en forme et en volume de la plasticienne espagnole Anna Irina Russell (née en 1993) questionnent les modes possibles de coexistence et de proximité. Les œuvres, les unes blanches et les autres noires, se contaminent jusqu’à laisser des empreintes tachées sur leur surface. L’installation illustre un travail sur les textures et la mutation des présences respirantes — et presque vivantes — dans l’espace de l’exposition.

Anna Irina Russell, Primer temps (I), 2025, tissu en coton et remplissage en coton synthétique, 100 × 70 × 55 cm. Courtesy de l’artiste et Bombon Projects (Barcelone).

Julie Maurin chez Studio/Chapple

Il faut s’approcher pour s’en rendre compte. La série « You a Fairy » est composée de poissons empaillés, repêchés des profondeurs d’eaux troubles où jonchent des déchets de plastique. Julie Maurin (née en 1993), basée à Marseille, s’interroge sur le devenir plus ou moins proche, plus ou moins heureux, de nos espèces vivantes compte tenu de l’évolution désastreuse de la crise écologique en cours. Des strass investissent le creux des yeux, des algues en latex entourent la charogne. Repoussante, l’œuvre donne à voir l’inéluctable laideur du monde causée par les conséquences du capitalisme et dont l’écosystème naturel sera la première victime.

Julie Maurin, Sans titre, 2021, de la série « You a Fairy », poisson Lactoria cornuta, strass Swarovski, ailes en plastique,

41 × 23 × 5 cm. Courtesy de l’artiste et Studio/Chapple (Londres).