À la veille du bicentenaire de la photographie, de quoi rend compte la première foire internationale dédiée à cette pratique ? Parmi les artistes présentés à Paris Photo cette année, en voici qui ne craignent pas de surjouer les codes de la représentation corporelle, afin de mieux en déjouer les clichés.

Le corps, surtout féminin, a toujours fasciné les photographes. Scruté, exhibé, il est par excellence le temple de l’intime autant qu’une arène où se négocient désir, identité et émancipation du sujet. Entre repli et abandon, étendards politiques et performances sociales, son statut ne cesse de se redéfinir à mesure qu’il est mis en scène… et en images.

Dans ses autoportraits, Emma Sarpaniemi (née en 1993, Finlande) explore avec humour la construction de soi à travers des postures volontairement maladroites et des situations aussi banales que poétiques. Par son esthétique pop, elle redéfinit les contours d’une féminité assumée, où le corps, à la fois vulnérable et souverain, devient un outil de narration conscient du regard qui l’observe. C’est pourquoi, d’ailleurs, elle laisse volontiers visible le câble de son déclencheur : pour affirmer le contrôle sur sa propre image. Ce goût de la théâtralité apparaît plus sophistiqué encore dans les mises en scène de Juno Calypso (née en 1989, Royaume-Uni). Décors pastel et looks vintage, la jeune artiste incarne son alter ego Joyce, archétype domestique piégée dans des rituels de beauté absurdes. Séduisantes mais satiriques, ses images aux allures de publicités rétro révèlent la vacuité du fantasme féminin en même temps que la solitude qui s’y niche.

Les outils du corps performé peuvent eux aussi être détournés. C’est ce que propose Melissa Schriek (née en 1993, Pays-Bas) avec sa paire d’escarpins transformée en coupes à fruits. Dans d’autres de ses œuvres, c’est le sujet en mouvement ou mis en relation (avec les autres, avec la ville) qui mobilise son attention. Dans tous les cas, on retrouve ce regard décalé sur ce que la rencontre de deux idées, ou de deux corps dansants, peut produire comme image et comme forme nouvelles. Plus politique, le travail de Camila Falquez (née en 1989, Mexique) célèbre la puissance des identités et la fluidité des genres. Dans ses portraits aux couleurs franches, aux postures affirmées, l’artiste érige des personnes queer, trans ou racisées au rang de figures héroïques. Chaque pose devient alors un geste de réparation, un manifeste affirmant avec superbe la fierté et la liberté de ses modèles.

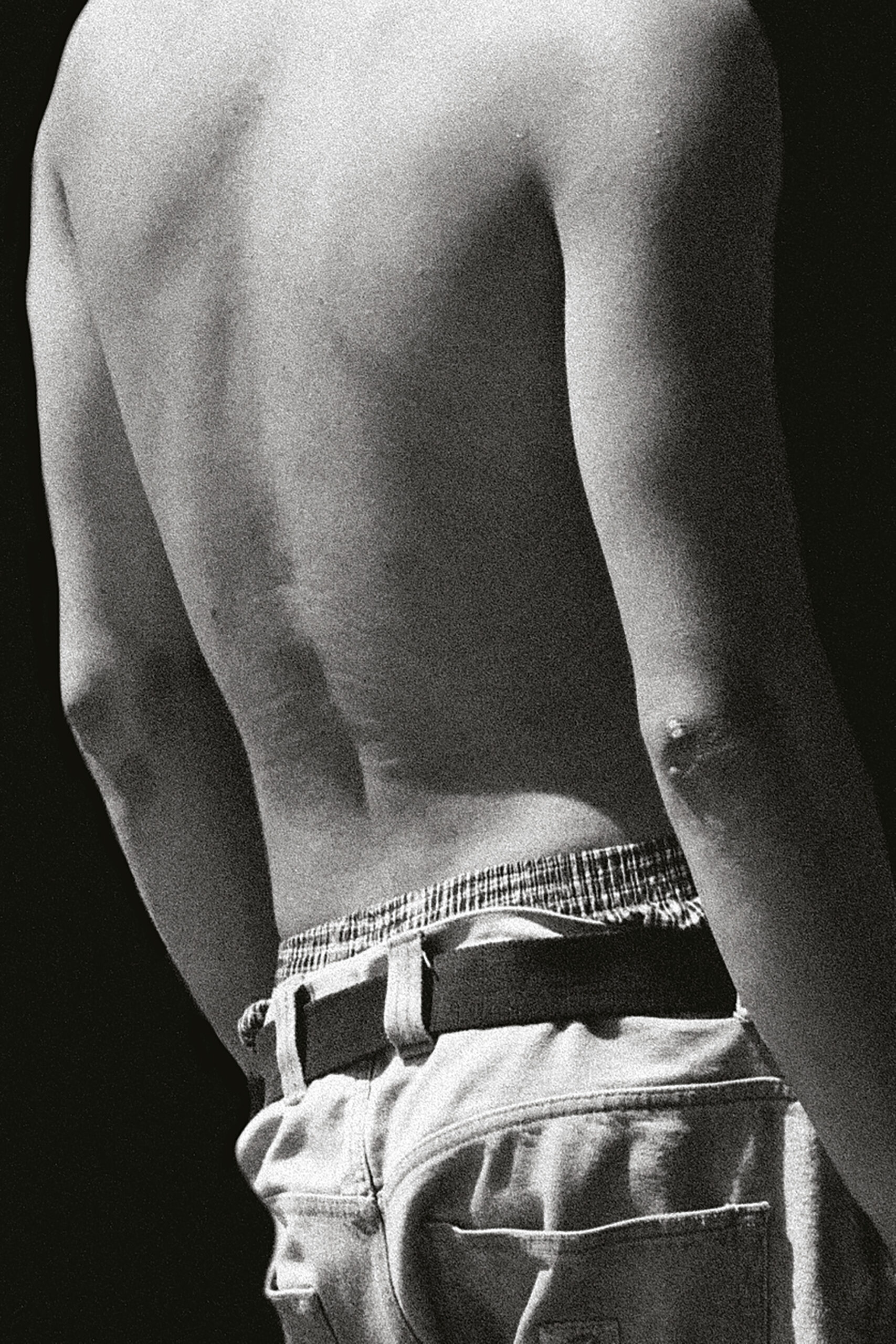

Préférant le noir et blanc, Bérangère Fromont (née en 1975, France) privilégie en outre le frémissement à l’évidence. Dans ses images presque volées, silhouettes et visages échappent à l’objectif, ne dévoilant de leur âge, de leur histoire, qu’un grain de peau blessé par la lumière tremblante, une courbure amoureuse, une étreinte dérobée. Même retenue, même rigueur pour András Ladocsi (né en 1992, Hongrie). Ses portraits baignés d’eau, de poussière et de sueur, rendent toute l’intensité et la porosité du vivant. Ici, point de performance, il est question de présence, sans fard et sans effet. Coups d’œil à fleur de peau sur des nudités vraies, un regard au couteau, mais rempli de tendresse.

Il y aurait donc un corps-vitrine, objet de jeux et de fantasmes, et il y en aurait un autre, incapable de mentir, de ne pas se trahir. Dans ce qu’il appelait ses « dialogues domestiques », James Collins (1939-2021) explorait justement la zone grise entre ces deux tendances, par la mise en scène du face-à-face masculin/féminin. En questionnant la charge émotionnelle du regard de l’homme sur la femme, son œuvre met en lumière ce que celui-ci contient de pouvoir et de fragilité. Le corps qui s’offre n’est plus ni tout à fait performé, ni tout à fait vrai : il devient le terrain de la négociation. •

Paris Photo

Jusqu’au 16 novembre 2025

Grand Palais – 75008 Paris

parisphoto.com

Emma Sarpaniemi, Tomaattikylpy, 2025, en collaboration avec Karla Muuri, 20 × 16 cm. Courtesy de l’artiste & Jarmuschek + Partner (Berlin).

James Collins, Watching Suzanne: Domestic Dialogue, 1977, collage de 6 tirages chromogènes sur carton, 80 × 66 cm. Courtesy de l’Estate of James Collins & England & Co Gallery (Londres).

András Ladocsi, Prints (19), 2023, tirage argentique, 100 × 120 cm. Courtesy de l’artiste & Galerie Obsession (Paris).

Camila Falquez, Sherry Poppins and Qhrist AlMighty, 2021. Courtesy de l’artiste & Hannah Traore Gallery (New York).

Juno Calypso, Chicken Dogs, 2015. Courtesy de l’artiste & TJ Boulting (Londres). © Damiani Books.

Bérangère Fromont, Sans titre 14, 2024, Impression piézo-graphique au charbon sur papier japonais Awagami, 40 × 30 cm. Courtesy de l’artiste & Galerie Bacqueville (Lille).

Emma Sarpaniemi, Omakuva Verhona, 2024, tirage pigmentaire sur dibond, 75 × 60 cm. Courtesy de l’artiste & Jarmuschek + Partner (Berlin).